中日BIZナビ 2026年1月15日

コメ栽培の有機肥料

平野での使用効果は斜面の1.2倍

三重大など調査

本研究科の関谷信人教授、渡辺晋生教授、教育学部の市川俊輔准教授、ダルエスサラーム大学農業・食品工学部のムチュノ・アルフレッド・ピーター講師の研究グループは、地形によって生み出される土壌微生物群集の変異が有機米の生産性に大きく関与することを発見しました。

本研究の成果が、2025年7月10日、国際学術雑誌Scientific Reportsにオンライン掲載されました。

- 京都府与謝野:加悦谷の底部と斜面において足掛け5年にわたり農家の水田土壌と水稲生育を調査。

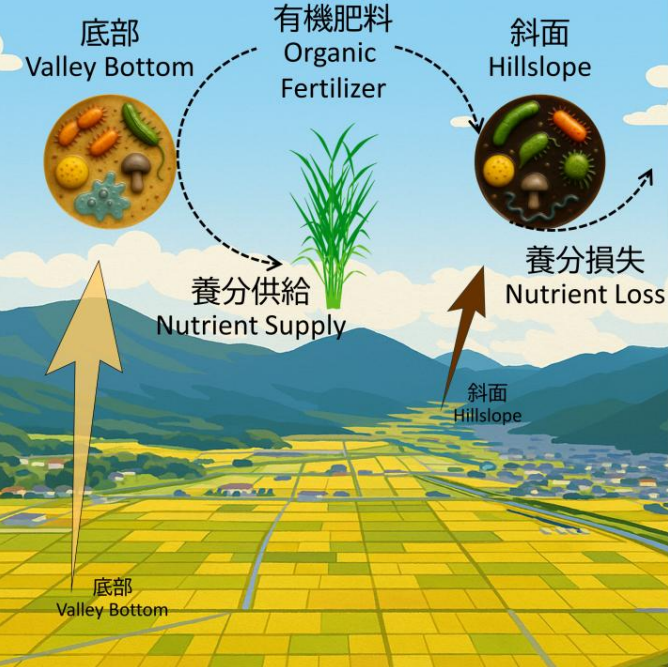

- 微生物群集解析:底部の水田土壌は斜面よりも窒素損失に関わる微生物種が少なかった。

- 土壌培養試験:底部の水田土壌は斜面よりも効率的に有機肥料を分解し多くの窒素を放出した。

- 農家水田試験:底部の水田土壌は斜面よりも玄米収量が多かった。

- 結論:地形が土壌微生物群集を変異させ、有機肥料の効き方(水稲収量)に影響することが判明した。

詳しくは、三重大学プレスリリースをご覧ください。

三重大Rナビ

地形-土壌微生物群集-有機肥料-水稲生育の関係

Soil microbes and organic fertilizer efficiency are associated with

rice field topography

著者:

by Nobuhito Sekiya, Ayaka Mae, Asaka Murai, Mchuno Alfred Peter,

Maiko Goto, Hinata Kato, Shunsuke Ichikawa, Kunio Watanabe

DOI:

https://doi.org/10.1038/s41598-025-09111-x

詳細は,以下三重大Rナビをご覧ください。

有機のコメ作りを理論化するために

有機米の生産性には地形の生み出す土壌微生物群集が関与していた!!

本プレスリリースの本文

メディア報道

中日BIZナビ 2026年1月15日

コメ栽培の有機肥料 平野での使用効果は斜面の1.2倍 三重大など調査

関連リンク

Sekiya's Lab

https://crop.glocal.bio.mie-u.ac.jp/

生物資源学部:研究・社会連携

生物資源学部:論文情報アーカイブ