- TOP

- 生物資源学部について

- 公開講座など

- 学問探究セミナー(旧名称:サマーセミナー)

学問探究セミナー(旧名称:サマーセミナー)

三重大学では,高大接続の一環として,大学の授業で学べることを実際に体験できる講座を開いています。

大学に入ってからの自分のやりたいこと,進みたい道を見つける1つのツールとして,使用してみてはいかがでしょうか。

三重大学アドミッションセンター 高大連携 新着情報

令和7年度(2025年度)

7/22(火) 意外と身近なイルカ・クジラ

(生物圏生命科学専攻・八木原風助教)

沖合や南西諸島に行かないと会えないイメージを持たれがちなイル

カやクジラ.しかし,伊勢・三河湾ではスナメリという小型のイルカ

が岸から観察できるなど,意外と身近な存在です.このセミナーで

は,そんなイルカ・クジラの生態を紹介します.

また,天候に恵まれれば,座学の後に三重大学前でスナメリ探索を

短時間実施します.天候に恵まれれば,座学の後に三重大学前でスナメリ探

索を短時間実施します.

学問探求セミナー「意外と身近なイルカ・クジラ」

2025.7.28

学問探究セミナー「意外と身近なイルカ・クジラ」を開催しました。

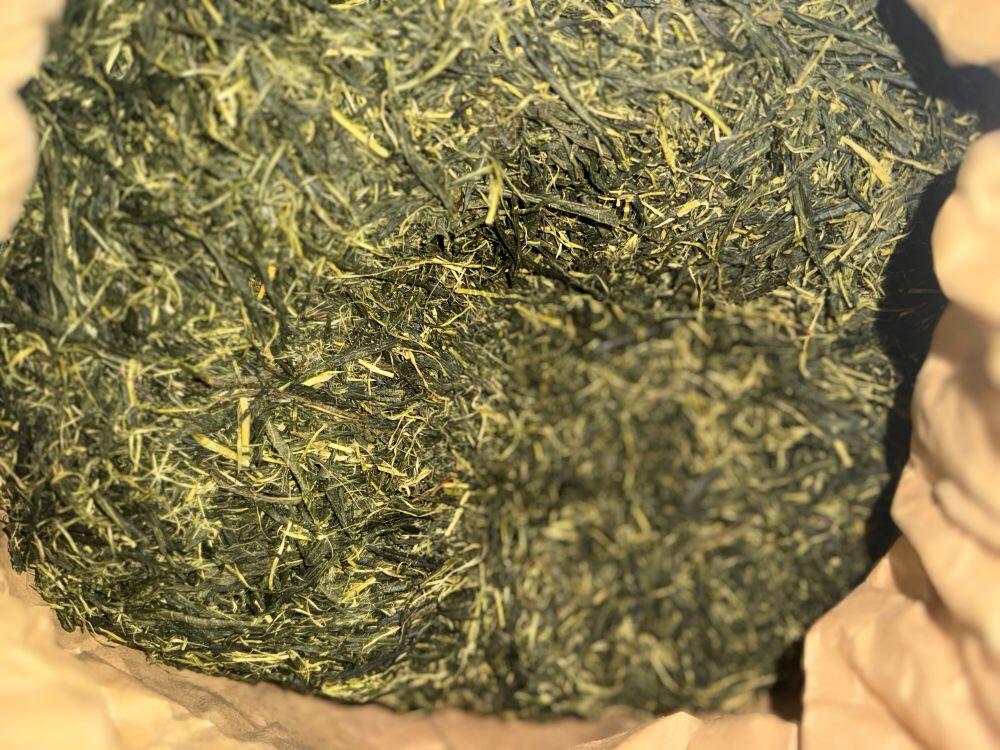

8/8(金) 三重県産かぶせ茶を知ってる?

(生物圏生命科学専攻・西尾昌洋准教授)

三重県の緑茶の生産量は,全国3位でかぶせ茶では全国の6割を生

産している。

緑茶(かぶせ茶)で,抗ロコモ緑茶を開発しているが,カテキン類

(ポリフェノール)に着眼し精製および利用法の講義と実験実習をし

ます。

学問探求セミナー「三重県産かぶせ茶を知ってる?」

2025.8.8

学問探究セミナー「三重県産かぶせ茶を知ってる?」を開催しました。

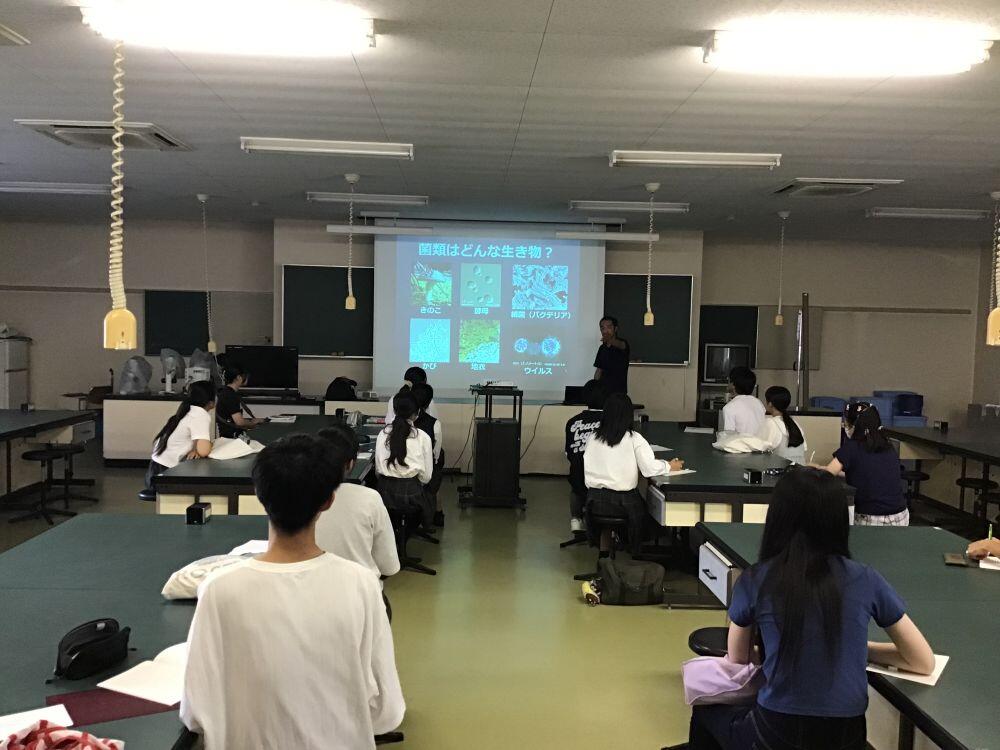

8/25(月) 菌類の多様性と生態 ― 陸上生態系の見えない調節者

(資源循環学専攻・白水貴准教授)

きのこ、かび、酵母、地衣類など、菌類にはさまざまな種類があ

り、地球上には約150万~1000万種が存在すると推定されていま

す。しかし、私たちが認識できているのはそのほんの数%にすぎず、

まだ多くの菌類が未知の存在のままです。

菌類は目に見えにくいため、普段意識されることが少なく、ときに

は「バイキン」のようにネガティブな印象を持たれることもありま

す。しかし実は、陸上の生態系において菌類は極めて重要な役割を

担っています。分解者として自然界の物質循環を支えたり、植物と共

生して成長を助けたりするなど、その働きは多岐にわたります。

このセミナーでは、菌類の驚くべき多様性と生態を紹介し、その魅

力に迫ります。一緒に、見えない世界の調節者たちを探求してみま

しょう!

また、セミナー後には、実際に菌類を研究している研究室の設備を

ご案内します。研究の現場を体験し、目には見えない微生物を探究す

る面白さを感じていただければと思います。

参考文献: 『奇妙な菌類:ミクロ世界の生存戦略』(NHK出版新

書)菌類について可能な範囲で調べ,関連する質問を考えて

おいてください.

学問探求セミナー「菌類の多様性と生態 - 陸上生態系の見えない調節者」

2025.8.25

学問探究セミナー「菌類の多様性と生態 - 陸上生態系の見えない調節者」を開催しました。

令和6年度(2024年度)

三重の海と生物を調べよう

学問探求セミナー「三重の海と生物を調べよう」

2024.8.19

学問探究セミナー「三重の海の生物を調べよう」を開催しました。

光るタンパク質を調べよう!- ホタルやクラゲの光る仕組みについて -

学問探求セミナー「光るタンパク質を調べよう!- ホタルやクラゲの光る仕組みについて -」

2024.7.31

学問探究セミナー「光るタンパク質を調べよう! −ホタルやクラゲの光る仕組みについて−」

海岸林に住む土壌生物の観察

学問探求セミナー「海岸林に住む土壌生物の観察」

2024.7.31

学問探究セミナー「海岸林に住む土壌生物の観察」

令和5年度(2023年度)

河川の水の利用と治水

(共生環境学専攻・岡島賢治教授)

コメを探求する-気候変動下の持続可能な食料生産を目指して-

(資源循環学専攻・関谷信人教授)

魚類を用いた環境適応戦略に関する生物学実験

(生物圏生命科学専攻・神原淳教授)

化学の言葉で語る食と健康

(生物圏生命科学専攻・勝崎裕隆准教授)

令和4年度(2022年度)

植物のリン濃度測定

(資源循環学専攻・水野隆文准教授)

バイオマスからの有用物質生産~化石資源に替わるゴミの有効活用~

(生物圏生命科学専攻・田丸浩教授)

ミルクや牛肉に含まれる成分はどこからやって来る?

(資源循環学専攻・近藤誠准教授)

平成29年度(2017年度)

なぜ尾鷲は日本有数の多雨地域なのか?

(共生環境学専攻・立花義裕教授)

平成27年度(2015年度)

生物や楽器の音、そして人の音声を分析する

(共生環境学専攻・佐藤邦夫教授)

平成26年度(2014年度)

生物や楽器の音、そして人の音声を分析する

(共生環境学専攻・佐藤邦夫教授)

ICT(情報通信技術)を用いたスマート農法

(共生環境学専攻・亀岡孝治教授)

平成24年度(2012年度)

日本の主食であるコメの生産を考えよう─水稲と水田の役割─

(生物圏生命科学専攻・長屋祐一准教授)

三重南紀ミカン栽培での情報通信技術の活用

(資源循環学専攻・亀岡孝治教授)

三重県の漁業と地域振興

(資源循環学専攻・常清秀教授)

東紀州の森林・林業と情報化支援

(共生環境学専攻・松村直人教授)

平成23年度(2011年度)

植物の金属元素の測定

(資源循環学専攻・水野隆文准教授)

平成22年度(2010年度)

植物の金属元素の測定

(水野隆文・准教授) (2010年8月9日(月))

「地球異変を科学する」―世界の気候異変と日本の異常気象―

(立花義裕・教授) (2010年7月29日(木))

ホメオスタシス―動物の浸透圧調節

(神原淳・教授) (2010年8月9日(月))

「熊野市・金山パイロットにおける情報技術を活用する農業」

(講師 : 資源循環学専攻・亀岡孝治教授) 6月5日

「東紀州地域における森林・林業の課題と情報化支援」

(講師 : 共生環境学専攻・松村直人教授) 6月12日

「三重県南部地域の産地市場流通システムの再編による地域振興」

(講師 : 資源循環学専攻・常清秀教授) 6月19日

平成21年度(2009年度)

微生物のるるぶ:見る・食べる・学ぶ

(粟冠和生・教授,木村哲哉・准教授) (2009年8月11日(火))

環境情報の計測

(共生環境学科環境システム情報工学講座教員) (2009年8月6日(木))

植物寄生菌類の観察およびコンピューターを用いた分子系統樹の作成

(高松進・教授,中島千晴・准教授) (2009年8月24日(月))

平成20年度(2008年度) 高校生のための三重大学サマーセミナー2008

動物細胞の培養と細胞内タンパク質の分布を観察

(岡垣壮・教授) (2008年8月6日(水)~8日(金))

モンスーンアジア地帯の環境と災害

(酒井俊典・教授) (2008年8月4日(月))

筋肉を構成するタンパク質の分析

(加納哲・教授) (2008年8月26日(火))