2025年10月21日、熊本大学吉川晟弘准教授(生物資源学部平成27年度卒業生)、福山大学、千葉県立中央博物館、本研究科 木村妙子教授などの研究チームは、三重県の熊野灘沖および静岡県の駿河湾沖の深海からヤドカリが使う貝殻の上で暮らし、自身の分泌物でヤドカリの「宿」(注2)を作るイソギンチャクを三重大学練習船勢水丸などを用いて採集し、新種として発表しました。

注2 : ヤドカリの「宿」

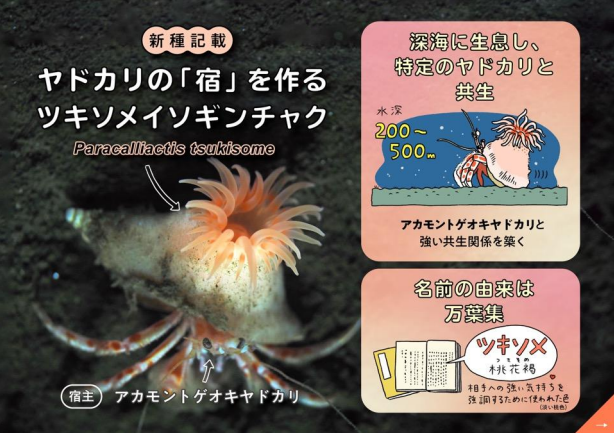

ほぼすべてのヤドカリは巻貝の貝殻を住み場所にする。

貝殻はすでに死んで

いて成長しないので、ヤドカリは自身が成長するとより大きな貝殻に引っ越

しする必要がある。

そのため、貝殻は「宿」とよばれる。

- 日本沿岸の深海から採集されたヤドカリの「宿」を作るイソギンチャク が、Paracalliactis属の新種であることを突き止めました。本種の特徴 を、万葉集の詩歌で使われた言葉にちなんで、ツキソメイソギンチャク と命名しました。

- イソギンチャクの「巻貝のような構造物」を作り出すという能力が「ヤ ドカリとの共進化(注1)」により生み出された可能性があることを、博 物館に保管された標本などの調査により突き止めました。

- 前後左右の区別がはっきりしないイソギンチャクが、非対称な構造を作 るのはとても興味深い現象です。単純な体構造や神経をもつ動物が、ど のようにして自己の体勢や空間を認識しているのかを理解する上で、本 種は良い研究材料になると期待できます。

注1 : 共進化

2 種以上の生物が相互に影響を与え合いながら進化していく現象。

花と送粉

者(昆虫など)が互いのメリットが最大になる方向に進化していく場合や、

捕食者と被食者、寄生者と宿主のように拮抗関係にある生物同士が、相手の

変化に応じて自らも変化する場合などが例として挙げられる。

※ 写真・画像は、𠮷川晟弘さんご提供。2022.04.27

生物資源学部平成27年度卒業,学部時代は合気道部でした 。

詳しくは共同プレスリリースをご覧ください。

(三重大学外部のホームページです。)熊本大学 2025年10月21日 プレスリリース

雑誌名:「Royal Society Open Science」(10月22日付)

論文タイトル: Mutualism on the deep-sea floor: a novel shell-forming sea anemone in symbiosis with a hermit crab

著者:Akihiro Yoshikawa, Takato Izumi, Takayuki Kanki, Takeya Moritaki,

Madoka Kitajima, Naoya Ohtsuchi, Taeko Kimura, Yuxiao Gou, Ryuji Hattori,

Mahiro Yumiba, Kotaro Shirai, Michela L. Mitchell, Toshihiko Fujita, and

Kensuke Yanagi

DOI番号:https://doi.org/10.1098/rsos.250789

関連リンク

プレスリリース 2022.04.27勢水丸深海調査のサンプルから新種のイソギンチャクを発見! 生物資源学部:論文情報アーカイブ