2020年12月24日(金)、生物資源学部1階大会議室において現地・オンライン参加型のハイブリッドシンポジウムを開催しました。

この企画は、日頃、教員と大学院生(学部学生)が研究室で行っている研究の成果を、農林水産・食品・バイオ・環境関連の企業や

公的機関の方々にアピールし、教育・研究という側面から見た生物資源学研究科に対する理解を深めてもらうことを目的としています。

例年ですと、参加される皆様に学部校舎にご来場いただきまして、来場の皆様と教員・学生が対話する形式で、研究活動を発信し様々な意見交換を行っておりましたが、今回は感染防止対策のため、来場人数を制限し

オンライン参加型のハイブリッド方式で開催するに至りました。

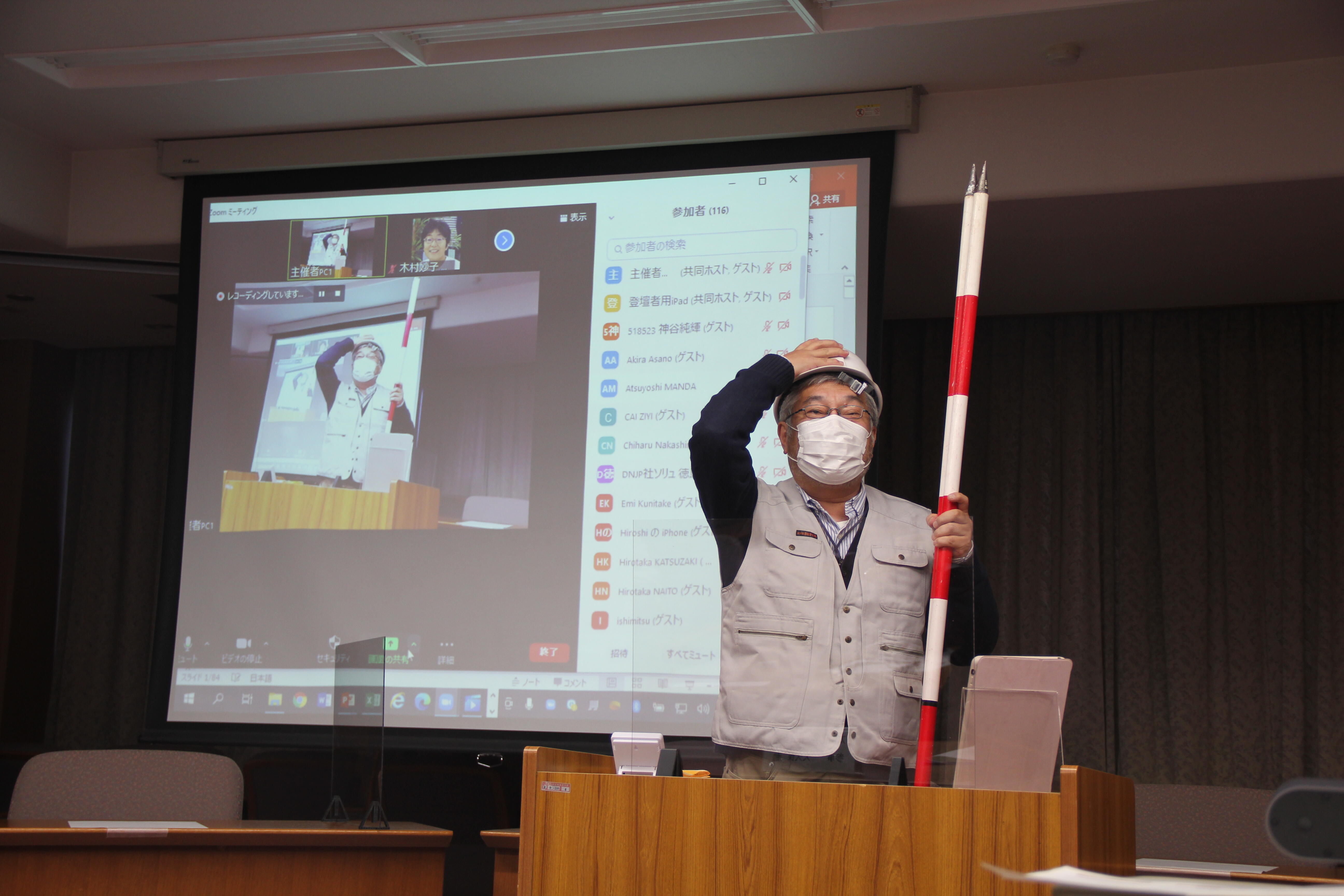

奥村研究科長の開会挨拶

今年度のオープンラボでは、コロナ禍をこえるために必要な取り組みについて研究科のいくつかの事例を紹介し、 来場者の皆様との意見交換から、今後の新たなコミュニティづくりに向けた展開につなげたい

奥村 克純 生物資源学研究科長

冒頭、奥村克純生物資源学研究科長より、上記の通り、挨拶がありました。

はじめに、三重県農林水産部農山漁村づくり課の伊藤課長による講演があり、

続いて伊藤 良栄 助教と関谷 信人 教授から、地域貢献活動事業における現場での実例をご紹介する講演が行われました。

1.「三重県と三重大学の連携による地域貢献活動」 三重県農林水産部農山漁村づくり

伊藤 隆幸 課長

2.「授業と実習で身につけた測量技術で被災からの復旧に貢献する」 伊藤 良栄 助教

3.「生産者に学び生産者に還す:コロナにも強い新しい農学教育の形」 関谷 信人 教授

講演の後は休憩を挟み、各研究室で作成した地域貢献活動に関する5分動画をそれぞれ紹介しました。

動画については、以下のページから期間限定で公開しておりますので、是非ご覧ください。

#movie

続いてパネルディスカッションでは、オープンラボの主題である「コロナ禍をこえる生物資源学研究科の地域貢献」をテーマとして

モデレーター:酒井俊典教授とパネリスト5名が登壇し、これまで行っていた地域貢献の取り組み方について、

コロナ禍においてどのように環境変化しているか、それぞれの考え方が披露され、熱のこもった議論が行われました。

動画配信:会場の様子

パネルディスカッションの様子

オンラインの良さは、学生が集中して課題に取り組む、教員はきちんと講義の内容を設計する。 現場の生の声を直接オンラインでキャッチすることができる。

関谷 信人 教授現場のオンライン整備は思った以上に進化しており、いままで聞くことができなかった現場まで踏み込むことができる。

金岩 稔 准教授自然界においては、現地で蜜を発生させない実践方法が、学生にとって学ぶ(生きる)力になる。 「スタディーケーション」という言葉をはやらせたい。

坂本 竜彦 教授情報配信のプロフェショナル(テレビ局)を利用することで、オンデマンド授業を見据えた新しい形の研究成果発表を取り上げていくことができる。

立花 義裕 教授

また後半では、パネリストから様々な意見が議論されました。

必ずしも「地域貢献をしすぎると研究(成果)にならない」わけではなく、価値がある情報(地域課題)を学問(論文)にしていくことを成功例にしていきたい。

現場である地域は、大学に対して専門性ではなく人間性に期待している。教員が地域課題を様々な角度から捉えて、

様々な学会で議論ができる場が増えていけば、新たな展開を期待することができる。

時代が大きく変わってきていることを見据えて、組織を設計していかなくてはならない。

現場の声と真剣な気持ちで向き合う教員同士の声が寄せられ、会場は一番の盛り上がりを見せました。

参加者は、オンライン参加・現地参加 合わせて約170名と(教員、企業参加者、学生含む)例年と変わらない人数で開催することが出来ました。

2020年12月25日(金)にオンライン開催されましたオープンラボ「コロナ禍をこえる生物資源学研究科の地域貢献」の オンデマンド配信を当サイトでのみ限定公開しております。

ぜひ、ご覧ください。

立花 義裕 教授

(葛葉泰久教授、山田二久次准教授、西井和晃准教授も出演しています!!)

坂本 竜彦 教授、山本 康介 研究員

金岩 稔 准教授

博士前期課程2年生 山川 拳志郎 さん

関谷 信人 教授、中島 亨 准教授