- TOP

- 学部・大学院等

- 大学院(博士前期課程)

- 生物圏生命科学専攻

- 生命機能化学講座

生命機能化学講座

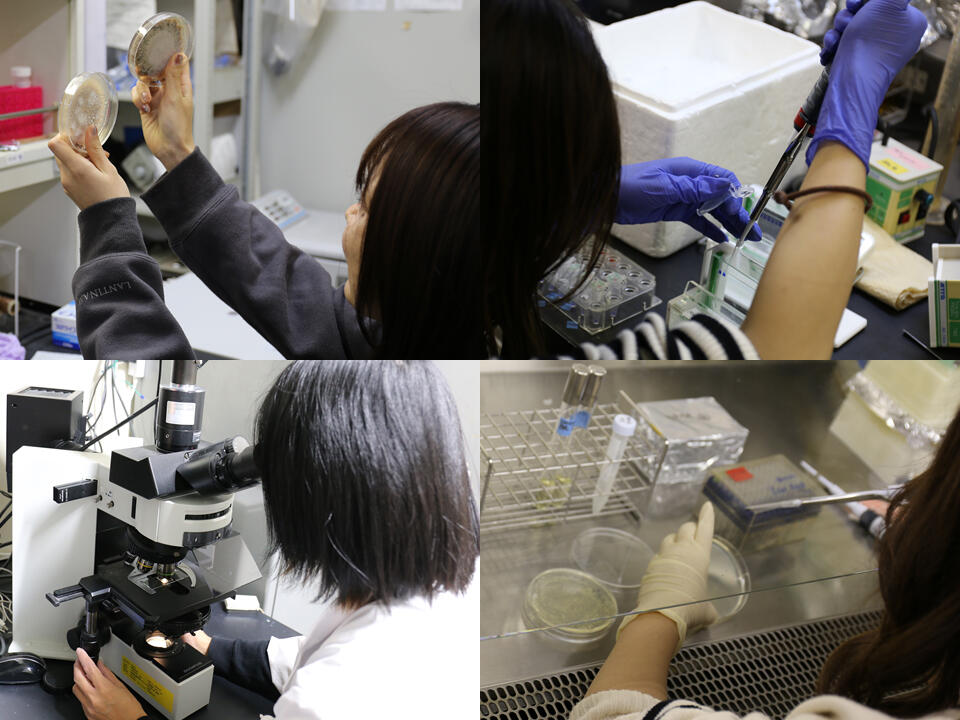

バイオサイエンスとバイオテクノロジーの手法を用いて,食料,健康,医薬,生活,環境の広範囲な領域において生物資源を有効利用することを目的とする

バイオサイエンスとバイオテクノロジーの手法を用いて,食料,健康,医薬,生活,環境の広範囲な領域において生物資源を有効利用することを目的として,動物・植物・微生物の多彩な生命現象の仕組みおよびこれらの生物が生産する物質の分子構造と機能を明らかにし,その成果を新しい機能性分子や食品の開発,環境技術などに応用するための理論や技法の確立を目指す。そのために,新規機能性物質の構造と機能の解析および利用法の開発,動物や微生物の遺伝子発現機構の解明,生物情報の処理技術の開発,未利用生物資源の利用技術開発などを研究の中心として,化学的,生化学的,分子生物学的および生物工学的な観点に立って専門的な教育と研究を行う。

生物資源学部では令和6年度から、1学科4コース体制のもと、専門分野を再構成しました。

- 2024年(令和6年)1学科4コースの新体制へ

- SDGs。Society5.0。気候変動や異常気象への対応。

脱炭素社会やポストコロナ。

課題がより複雑化する社会へ向けた分野横断型の教育研究の創出へ。

生命機能化学講座の教育研究分野

-

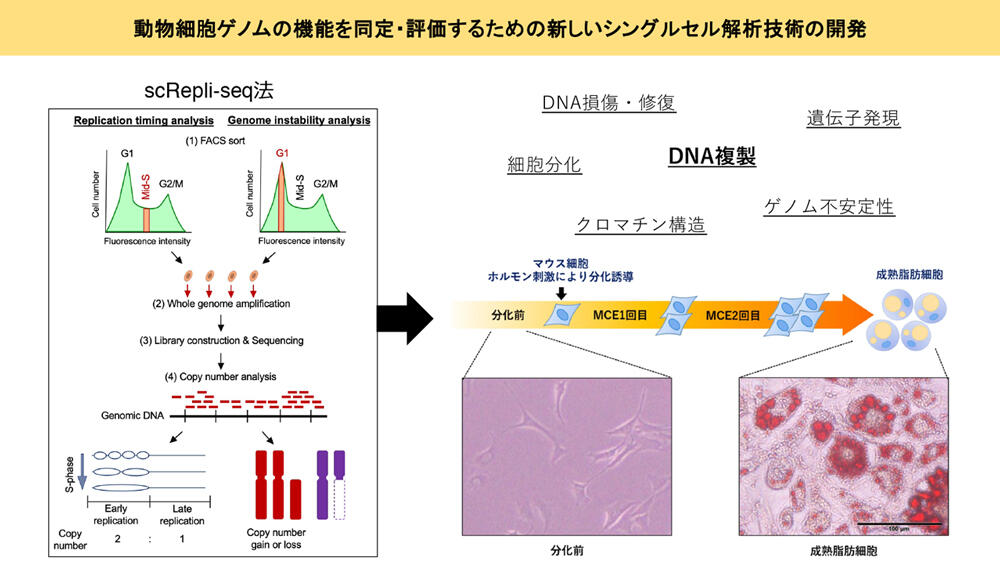

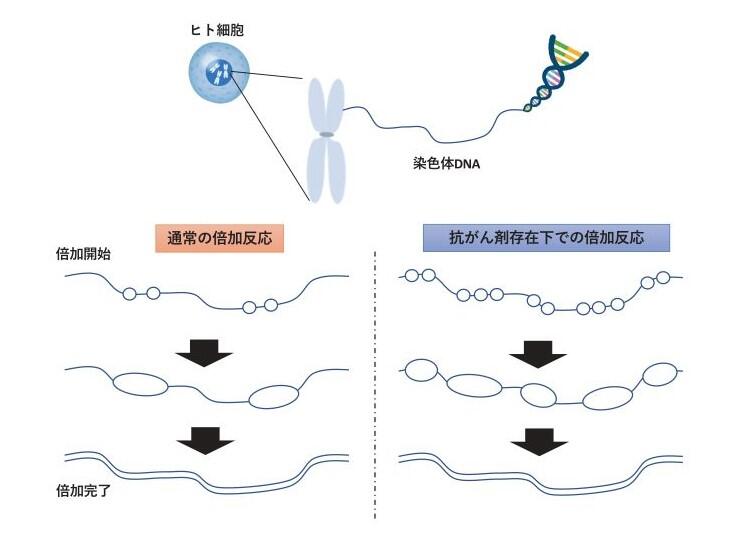

分子細胞生物学

動物細胞を主な研究材料として用い,細胞レベルで起こる様々な生命現象,例えば,DNA複製,転写,DNA損傷と修復,ゲノムの安定性,細胞分化などの制御メカニズムにおけるクロマチン修飾の役割について,生化学的,分子細胞生物学的手法を用いた基礎研究を行っている。一方で,これらによって得られた知見を,バイオサイエンス及びその関連の多岐にわたる分野に応用することも目指している。また,ビタミンや食品由来の様々な機能性成分の作用や有効利用に関する研究についても展開している。

-

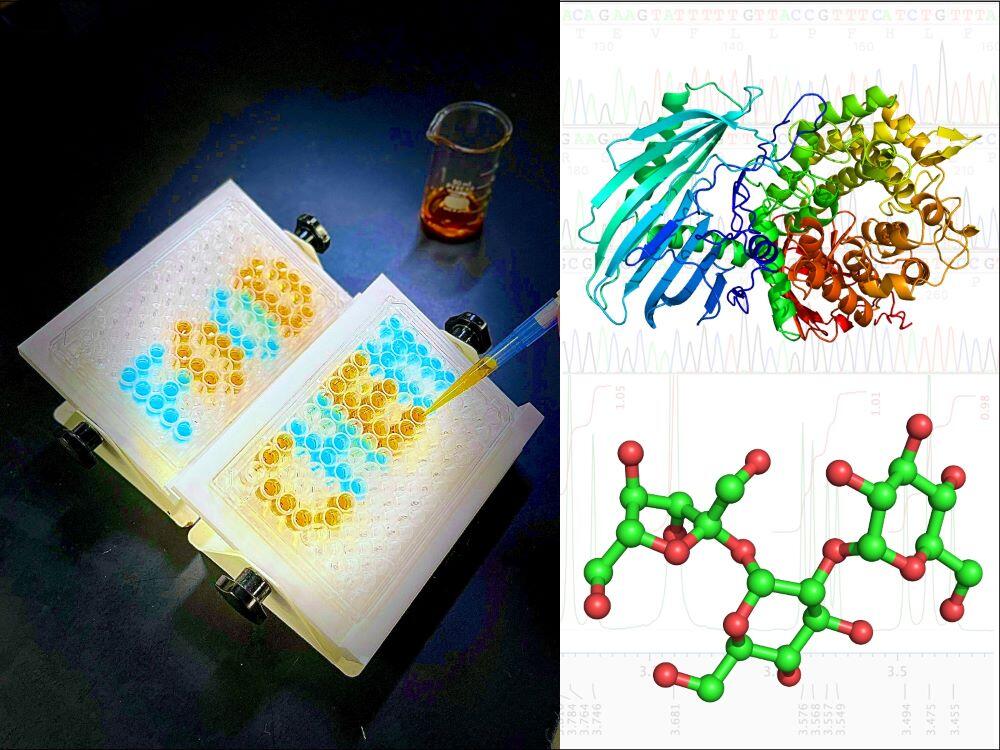

分子生物情報学

ゲノムは生物のデータベースのようなものであり,細胞はゲノムの中から必要な遺伝子情報を引き出し,タンパク質を合成することで生命機能を発揮する。本研究分野では,ゲノム解析や遺伝子・タンパク質の発現解析,タンパク質の構造と 機能解析,微生物増殖に伴う発熱過程の測定といった分子生物学や生物物理化学的なアプローチとインフォマティクスを組み合わせることで,高次の生命現象を理解するための教育研究を行う。さらに,これらの情報を利活用し,合成生物学的 な手法による新規機能を持つ微生物の創製や計測装置の開発を行うことで,環境,化学,エネルギー,医薬分野への産業応用を目指した教育研究を行う。

-

生理活性化学

分子同士がお互いを選んで結合する分子認識が生命活動の鍵を握っている。そのような分子認識を有機化学的に捉え,一歩ずつ解明していく立場から,バクテオリオファージの宿主認識や医薬品の皮膚透過機構を解析し,よりよい薬や機能性素材生み出すための基礎研究を行う。そのため,ファージや大腸菌,皮膚をタンパク質や糖鎖,そこで反応する分子にまで細かく分けていき,それぞれの挙動を生化学的あるいは物理化学的に調べる研究に重点を置く。また,医薬品を効率的に合成する反応の開発や,食品・飲料の美味しさを解明する応用研究も行う。

-

創薬化学

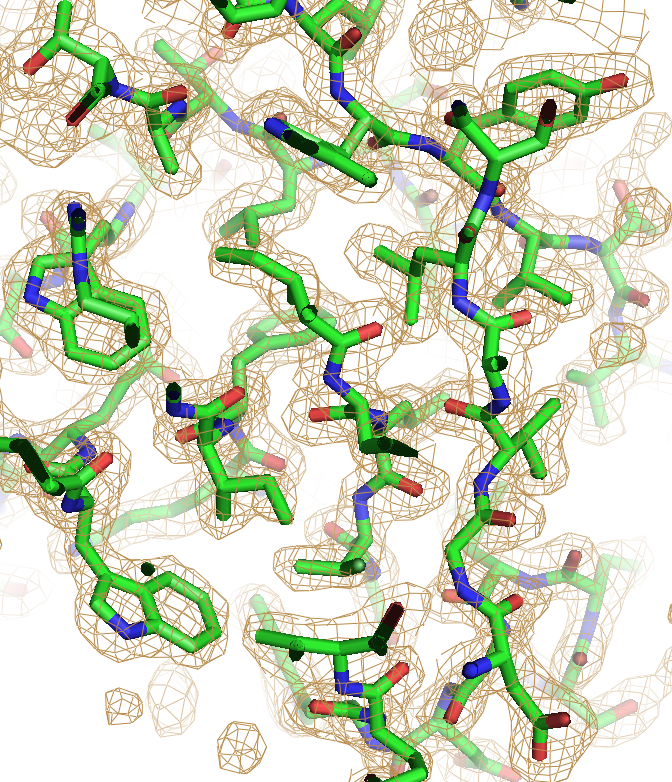

効果が大きく,副作用が小さい薬を創ることを目的として,薬剤分子の三次元的な「形(かたち)」に着目した研究を行っている。具体的には,生物活性を示すペプチドを研究対象とし,薬剤分子の設計,有機合成,生物活性試験,三次元構造解析を行う。この一連の過程により薬剤分子の「形」を最適化する研究を通じて,創薬に必要な有機化学,生物化学,分析化学,計算化学の専門知識・技術の教育を行う。

-

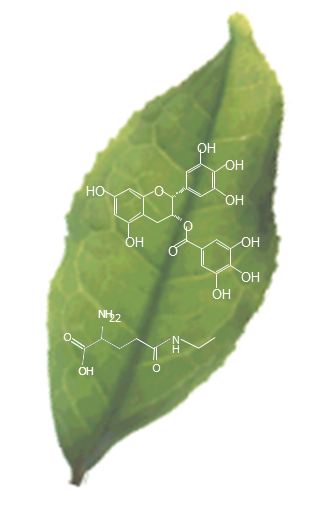

生物機能化学

健康長寿,疾病予防,生物間あるいは生物中の情報を制御するなど生命活動を高度に維持することを目的とし,植物や昆虫等のあらゆる生物資源や食品を対象に,これらもつ機能物質の分離分析による探索および,機器分析による構造解析を行う。また,機能発現機構や制御機構を生物有機化学的側面から解明する。さらに,有用な機能物質の創成も視野にいれた技術開発を行う。このような,生命維持のための多様な機能成分の特定から応用を考えることも含めた教育研究を行う。

-

生物制御生化学

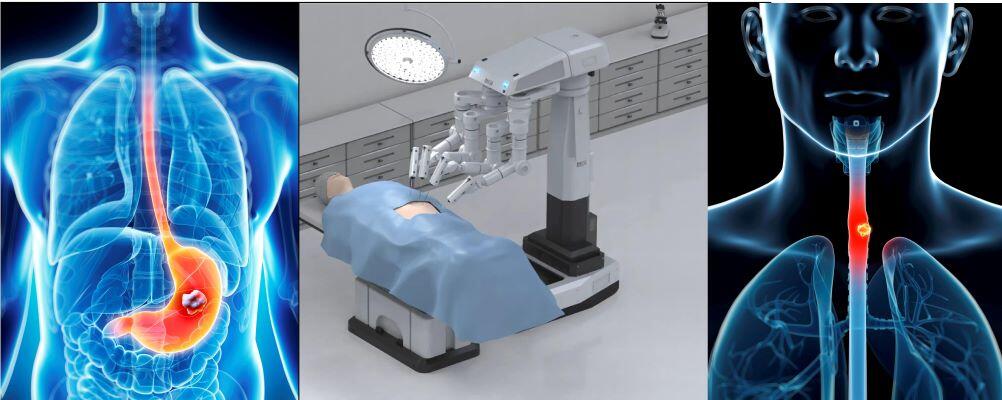

生命現象は,分子の化学反応や分子間相互作用等の秩序ある分子の動的変化によって行われている。本教育研究分野では,多様な生命現象を多種の分子の動的変化から構築されている分子システムとしてとらえ,その分子システムの成り立ちおよび制御機構を有機化学的および生化学的に研究し理解する。次にそれらの構成要素である分子あるいは新規な分子を人為的に作成し,新しい機能を持たせる分子システムを構築する。さらに,得られた結果を創薬や医学等の生命科学に応用・実用化する。このような観点から生命現象の理解および生命現象の応用に関する教育・研究を実施する。

-

食品生物情報工学

食品や農産物の構造・かたち・色彩・味・機能などといったマクロな生物情報に関して,分子・細胞・個体にいたる様々なレベルで解析し,生物情報を食料の生産,加工,流通に最大限に活用するための生物・食品化学工学的な基礎と応用について教育・研究を行う。また,代謝に伴い現れる様々な生物情報の定量的かつ速度論的な特性把握に取り組んでいる。さらに,様々な光計測技術を応用して実際の食品製造や農林水産業の現場における生物プロセスに関する問題に取り組むための専門的教育と研究を行う。

-

食品化学

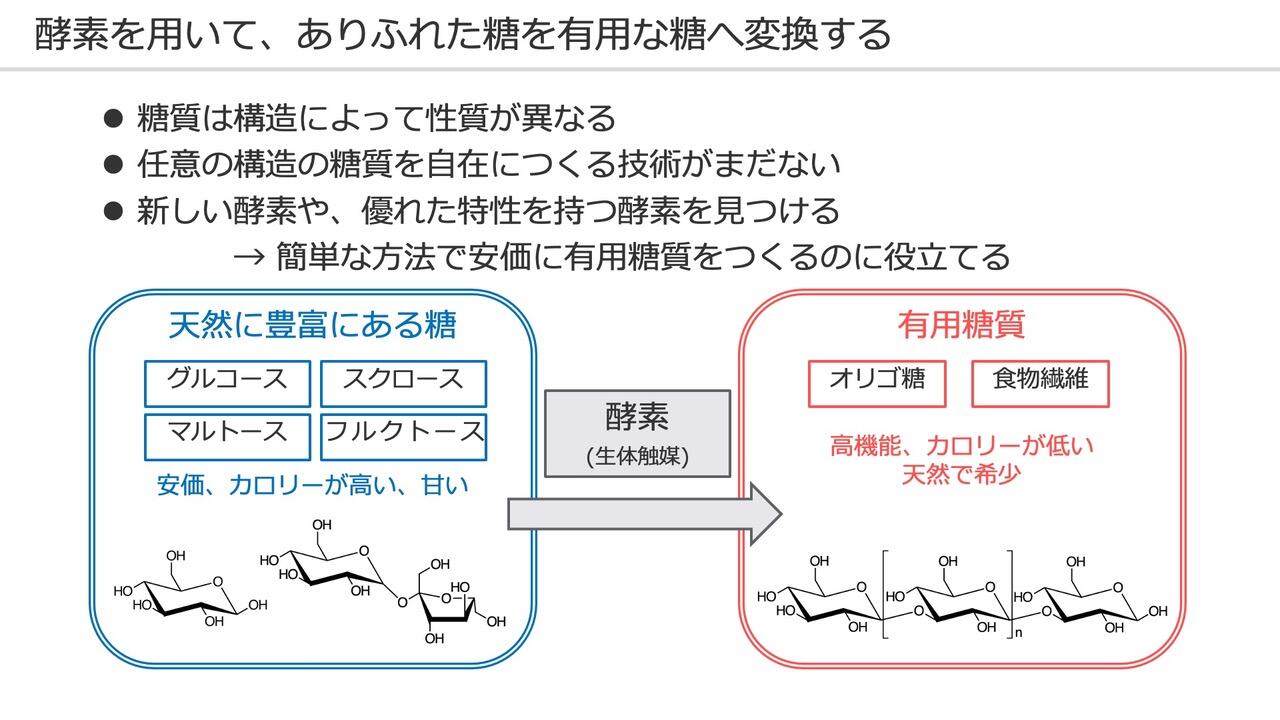

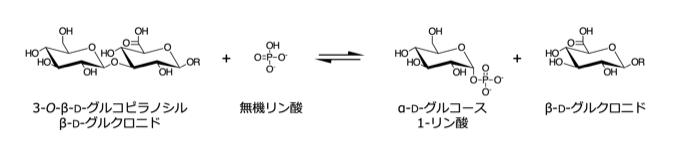

食品には栄養,嗜好,疾病予防などの働きがある。本教育研究分野ではこれらの機能に関与する化合物の構造と性質,定性・定量分析法,合成・分解に関与する酵素の機能・応用について教育研究する。また,有用な食品成分の効率的製造や新たな食品素材の創出を目指して,酵素や微生物を利用した物質変換法や地域資源の有効活用法の開発に取り組む。特に,栄養成分や機能性成分として重要である多糖やオリゴ糖などの糖質と,その関連酵素を主な研究対象とする。

-

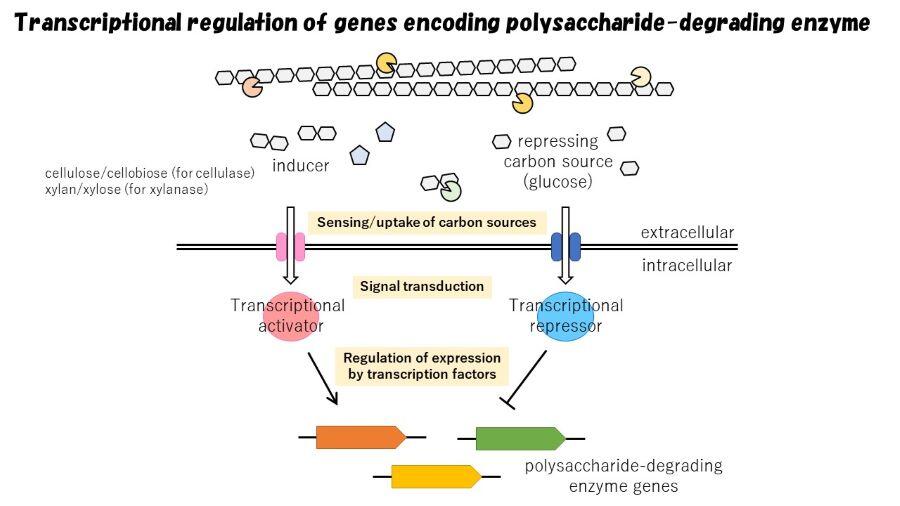

微生物遺伝学

微生物の生理機能を解析して応用することを究極の目的としている。微生物の遺伝子解析から得られた情報をもとにして分子遺伝学的な 解析を行い,分子育種による微生物の高機能化に役立てるための基礎的研究を行っている。具体的には,嫌気性菌の分子育種法の開発, 遺伝子工学や代謝工学によるバ イオマスからバイオエネルギーへの効率的変換に関する研究,糸状菌が生産する有用酵素の遺伝子発現制御機構の解明を通じて酵素の効率的な生産をめざした研究を行っている。

-

栄養化学

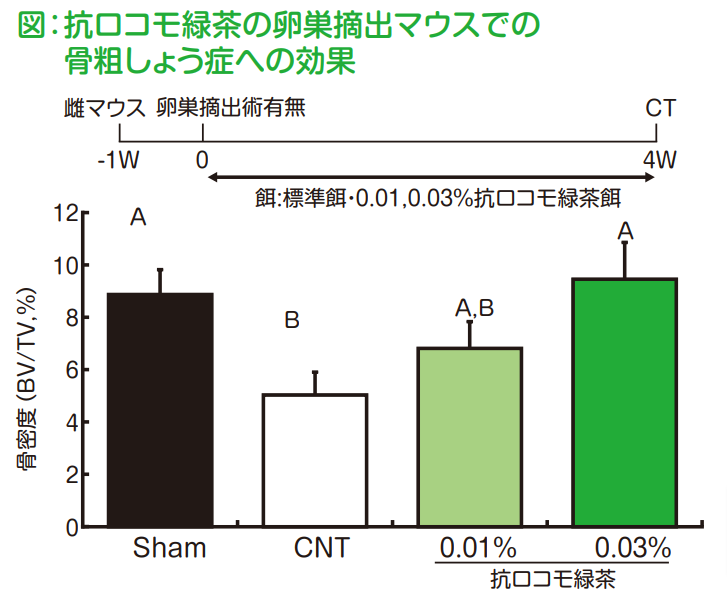

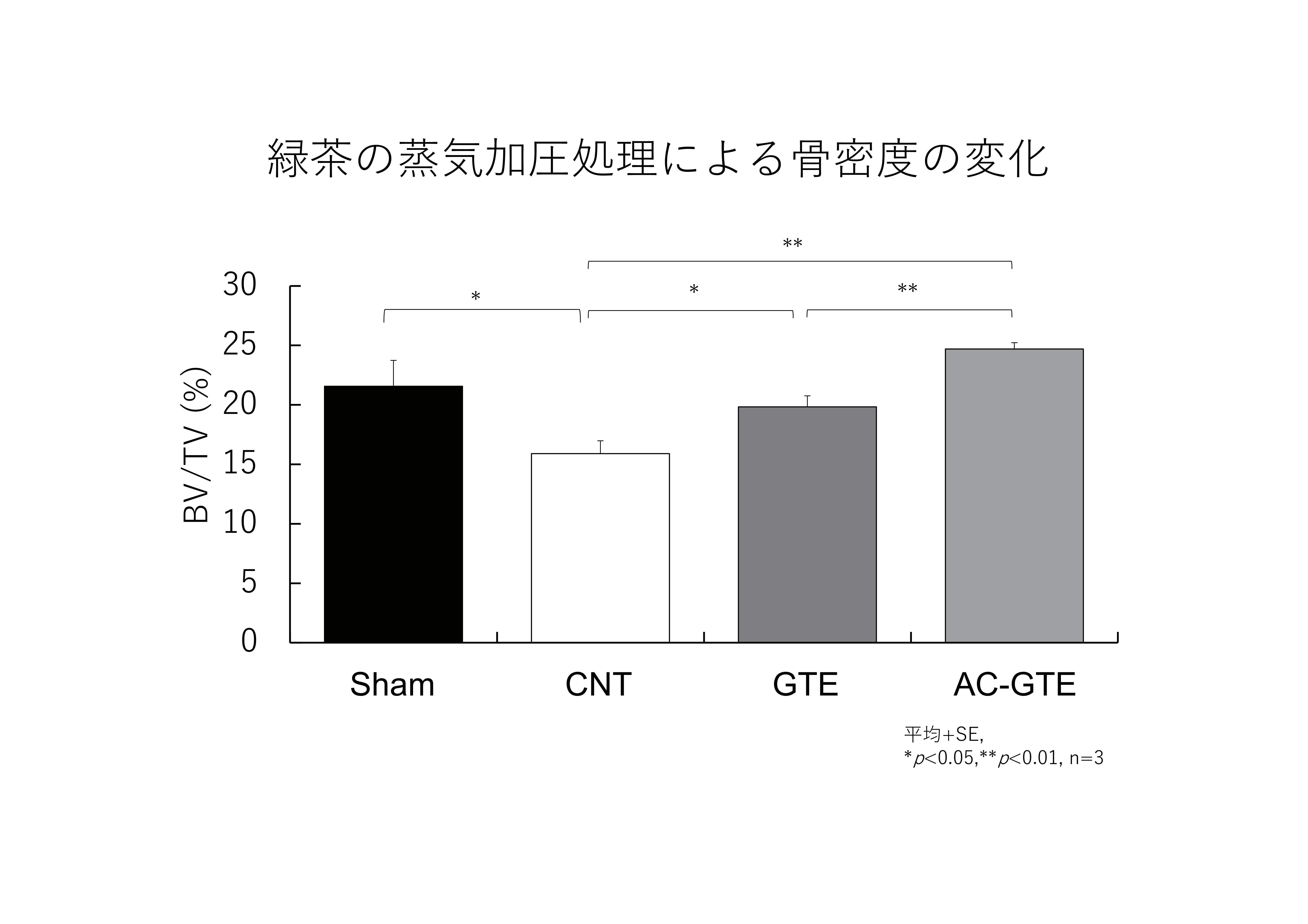

食物に対する生体の応答を個体,組織,細胞,さらに分子や遺伝子レベルで明らかにすることを目的として研究している。具体的には,動植物・微生物から得られた未利用資源などから生体調節機能を有する成分を精製して構造解析を行い,動物実験や細胞培養の手法を用いてそれら成分の作用機作を解明することで,健康の増進や生活習慣病の予防や改善に役立てる研究を行っている。主なテーマは,豆類発酵食品の機能性に関する研究,眼疾患モデル動物に対する食品成分の改善効果,食品成分による骨代謝調節,気管支喘息モデルマウスを用いた食品由来抗アレルギー成分に関する研究,核小体タンパク質の機能に関する研究などである。

-

食品発酵学

アルコール飲料,納豆,ヨーグルトなど様々な食品が微生物による発酵により生産されている。本研究分野では,このような発酵に関与する微生物の役割や機能について,理解を深めるための教育を行う。また分子生物学,細胞生物学,微生物遺伝学の手法や化学分析手法により,微生物の発酵代謝産物や代謝機能を解析し,発酵微生物の活用に向けての研究を行う。これにより発酵食品開発や微生物活用に貢献できる人材を育成する。

-

食品機能学

食品は,栄養補給(1次機能)や嗜好性(2次機能)以外に,健康を維持・増進する生体調節機能(3次機能)も併せ持っている。現在,機能を有する食品や成分の研究が進み,機能性食品市場を形成している。本研究分野では,食品の3次機能を中心に,それを担う成分の探索,機能評価,生産・加工,機能性食品市場などについて討議する。また,ポリフェノール類、機能性糖類やアミノ酸類,抗酸化性物質など,具体的な機能性素材の生体における意義についても議論する。

最近の出来事

-

近藤誠准教授らの研究グループが第133回日本畜産学会にてAnimal Science Journal Excellent Paper Award を受賞しました!

-

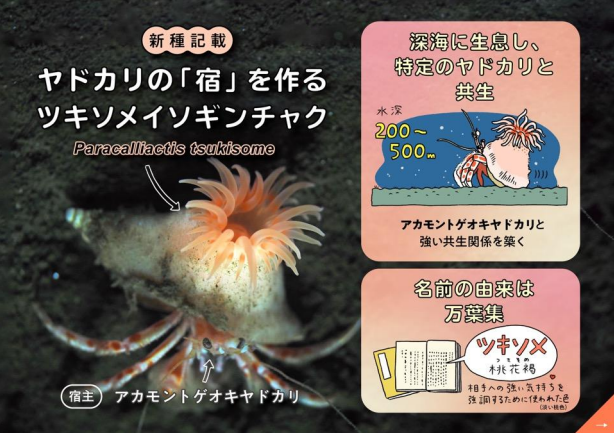

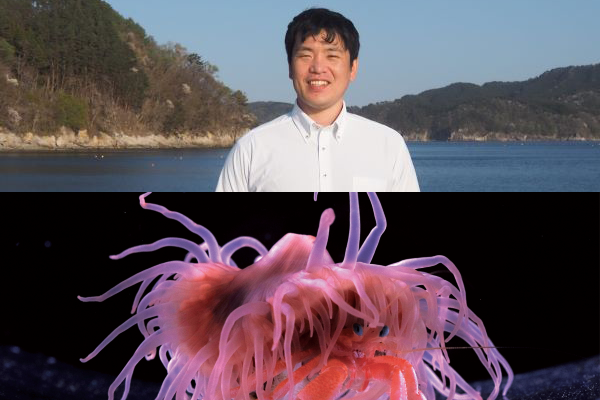

【新種発見】ヤドカリの「宿」を作る "淡い桃色"のイソギンチャク―万葉集に詠まれた「愛する気持ち」を名前に―

-

生物資源学研究科オープンラボ2025を開催しました。

-

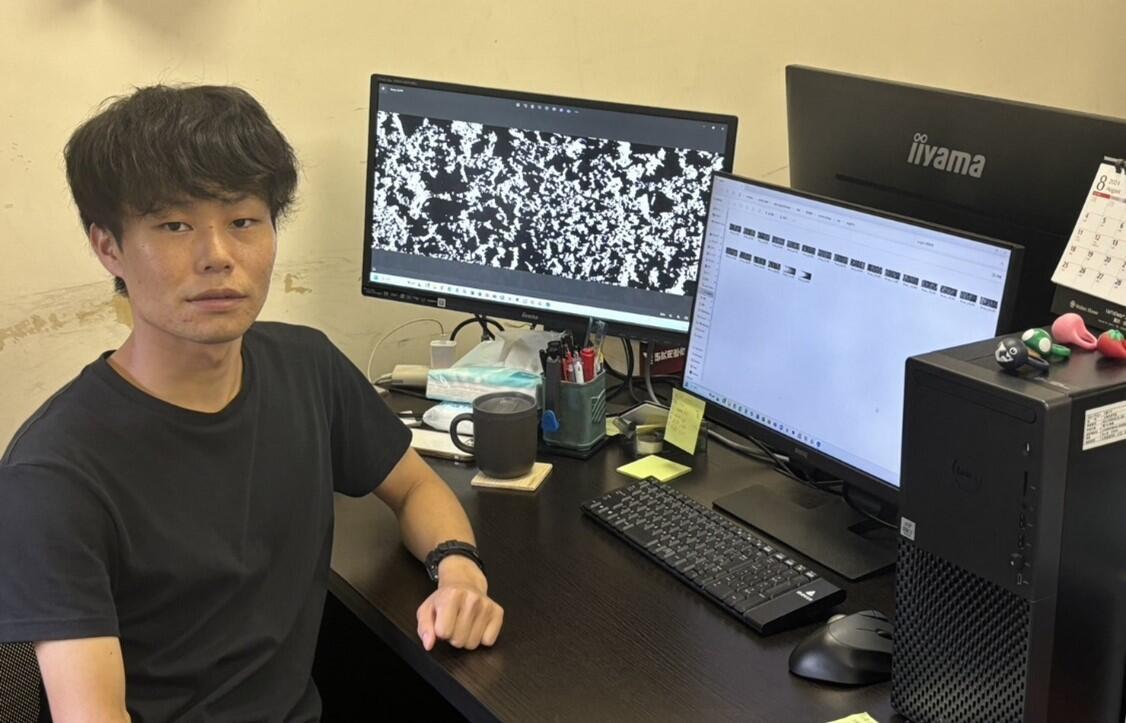

【特集:学生へのインタビュー取材08】農業用水路のコンクリートの粗さを照明と画像から計測する

-

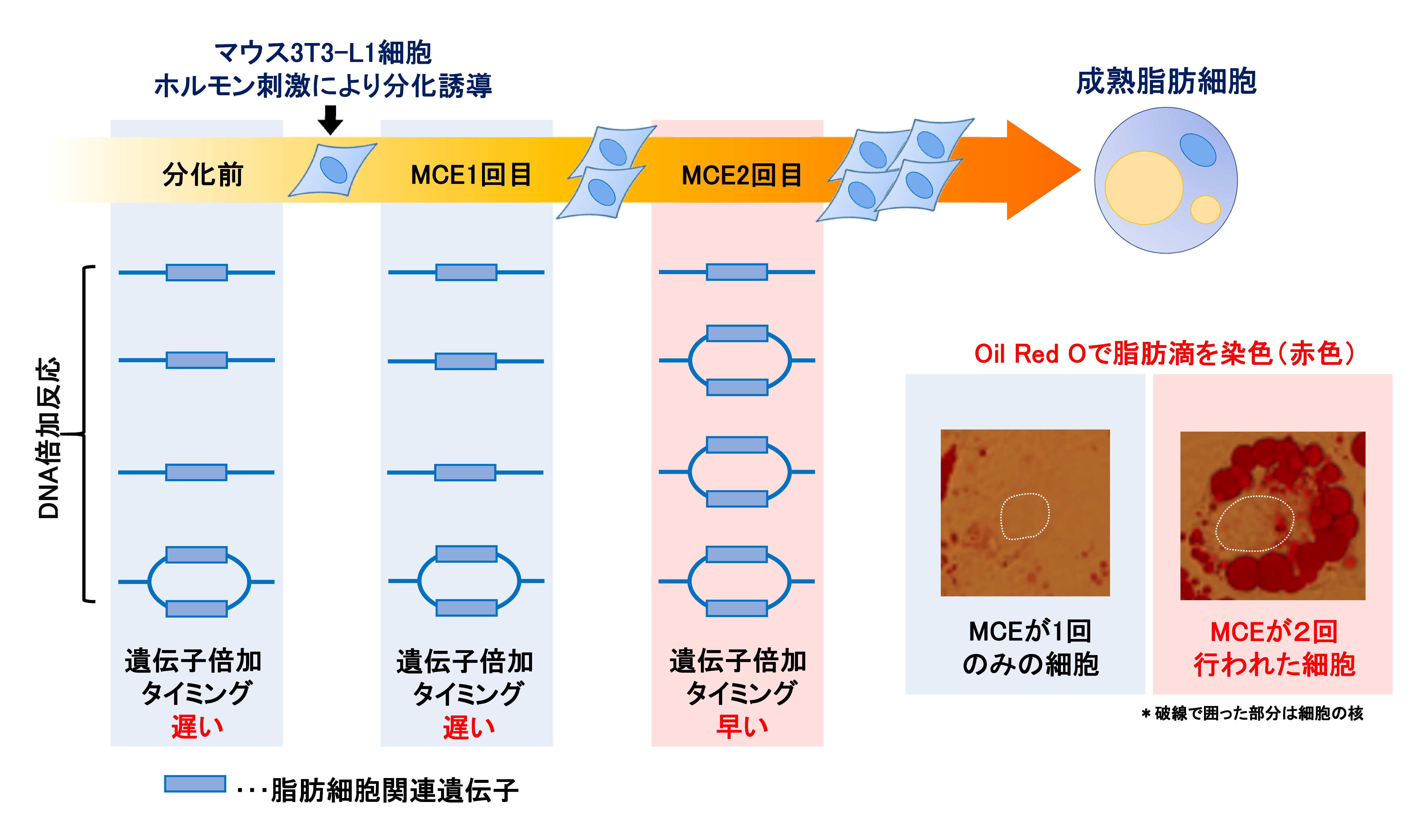

【特集:学生へのインタビュー取材03】動物細胞のDNA複製と脂肪蓄積の関係を解明

-

【特集:学生へのインタビュー取材02】海藻多糖由来の新しい希少糖アルギン酸デオキシ糖の生産

-

学問探究セミナー「三重県産かぶせ茶を知ってる?」を開催しました。

-

磯野直人教授のFD講演会を開催!

-

9/7-11開催のAGTS農業展に出展します。【終了しました】

-

第4回三重大学賞及び三重大学学長賞及び三重大学研究推進貢献賞合同授与式が開催されました。

-

2025NEW環境展にブース出展中です!5/28(水)~30(金)【終了しました】

-

2025NEW環境展にブース出展します!5/28(水)~30(金)

-

三澤桃佳さんが卒業に際し、学長賞と日本生化学会中部支部支部長賞を受賞しました!

-

【ゲノム操作・解析技術開発ユニット】ゲノム編集技術CRISPR-Cas9を用いた革新的な手法の開発

-

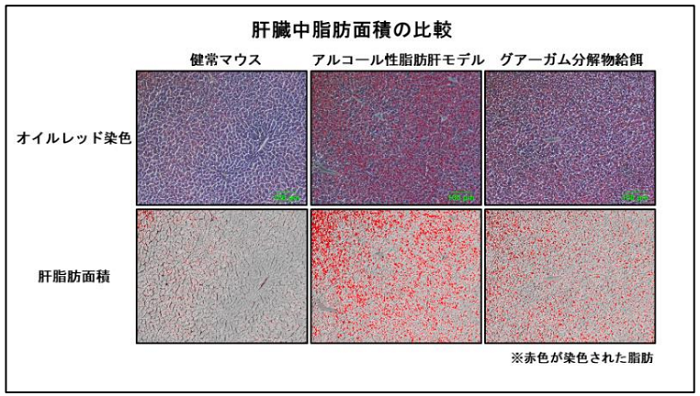

【プレスリリース】水溶性食物繊維 "グアーガム分解物" のアルコール性脂肪肝の改善効果を解明

-

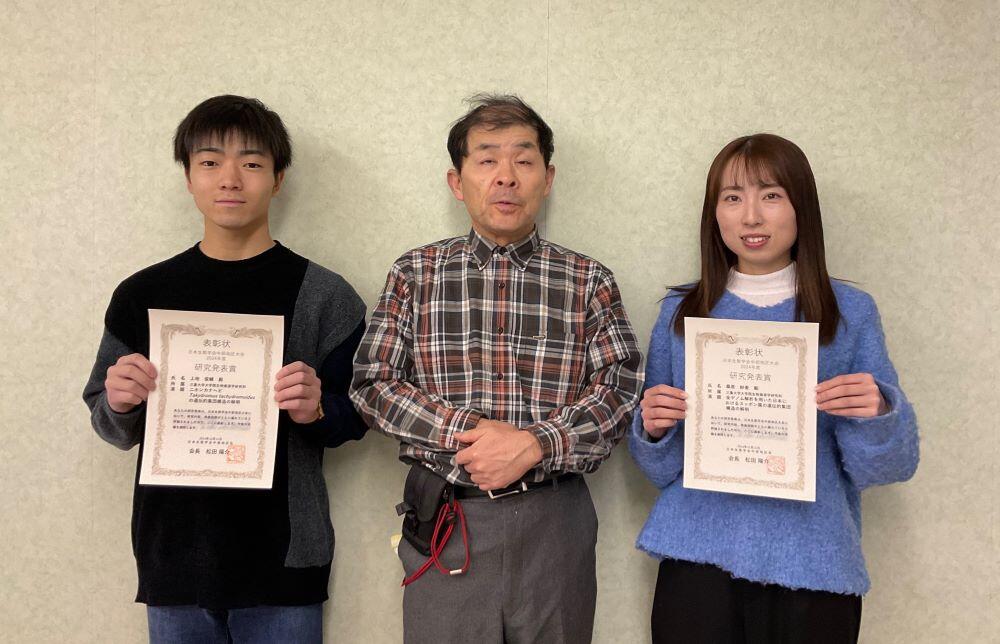

桑原紗香さん・上地俊輔さんが2024年度日本生態学会中部地区大会で研究発表賞を受賞!

-

四日市市民大学 21世紀ゼミナールにて、本研究科の磯野直人准教授が講義を行いました。

-

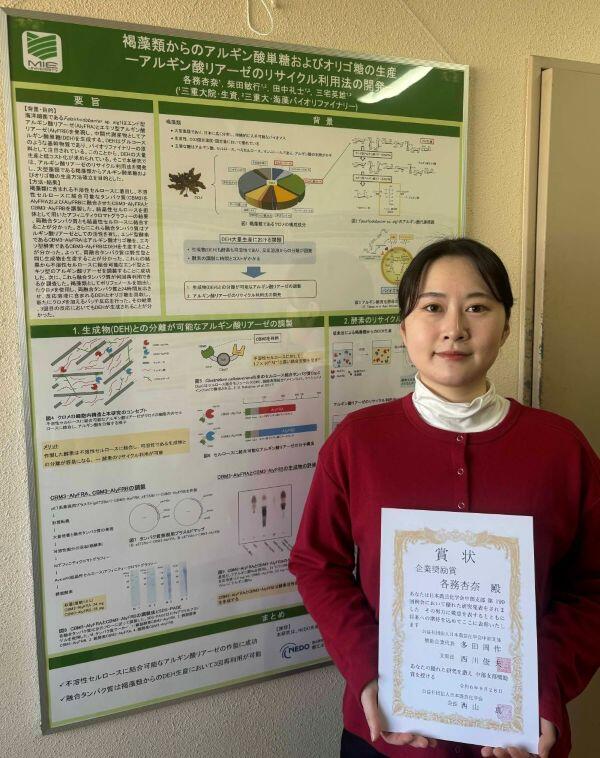

各務杏奈さんが日本農芸化学会中部支部例会で企業奨励賞を受賞しました!

-

オープンラボ2024学生ポスターセッション優秀ポスター賞表彰式を開催しました

-

苅田修一教授、内藤啓貴助教が10/23-24開催のFOOD STYLE Chubu に出展します。【終了しました】

-

生物資源学研究科オープンラボ2024を開催しました。

-

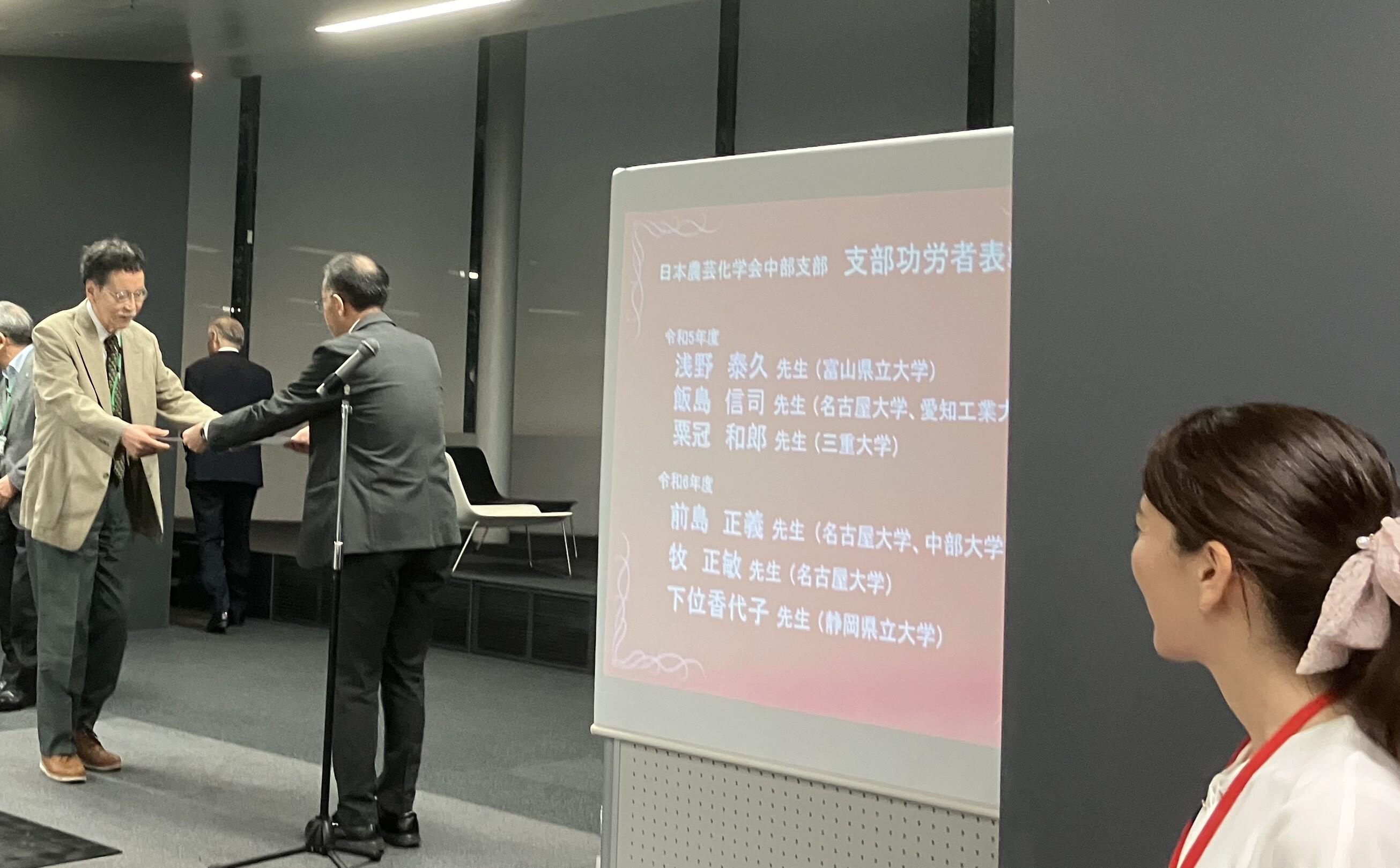

粟冠和郎特任教授が日本農芸化学会中部支部功労賞を受賞しました!

-

学問探究セミナー「光るタンパク質を調べよう! −ホタルやクラゲの光る仕組みについて−」

-

【動物の発生異常のメカニズムの一端が明らかに】早川琢也さんが参加した共同研究の成果が英国の科学誌Natureに掲載されました!

-

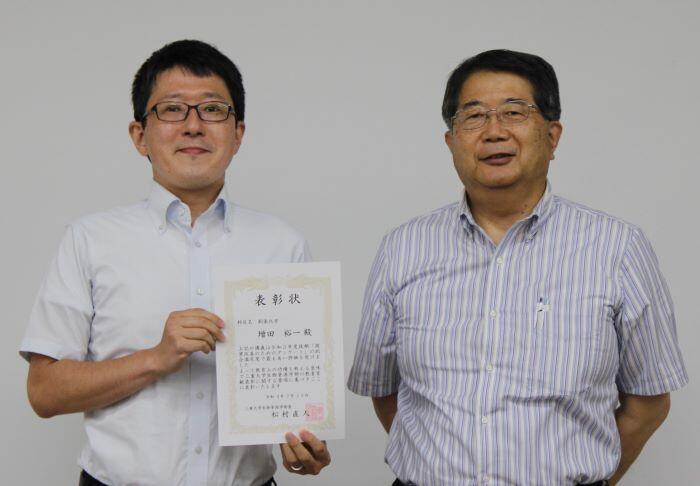

令和5年度三重大学賞及び三重大学優秀論文・著書・作品賞合同表彰式が開催され 本研究科の苅田修一教授・常清秀教授らが受賞しました。メディア報道がありました。

-

2024NEW環境展にブース出展中です!5/22(水)~24(金)【終了しました】

-

2024NEW環境展にブース出展します!5/22(水)~24(金)【終了しました】

-

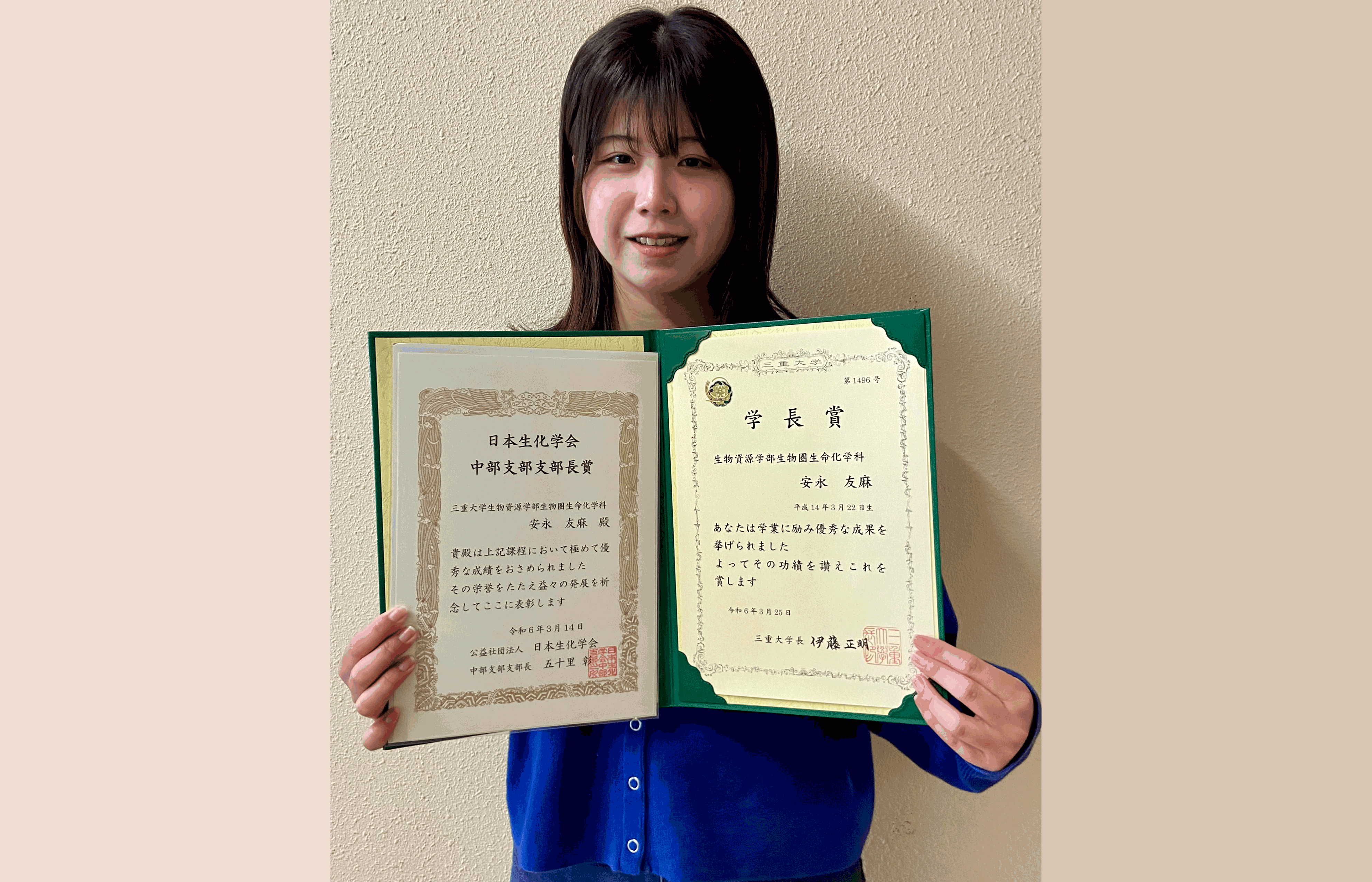

安永友麻さんが卒業に際し,学長賞と日本生化学会中部支部支部長賞を受賞しました!

-

西川綾乃さんが令和5年度日本生化学会中部支部支部長賞を受賞しました!

-

山本朝陽さん(博士前期課程2年)が修了に際し,学長賞と日本生化学会中部支部支部長賞を受賞しました!

-

本研究科の西尾昌洋准教授のお茶と健康についての研究が三重大学広報誌「X」に掲載されました。

-

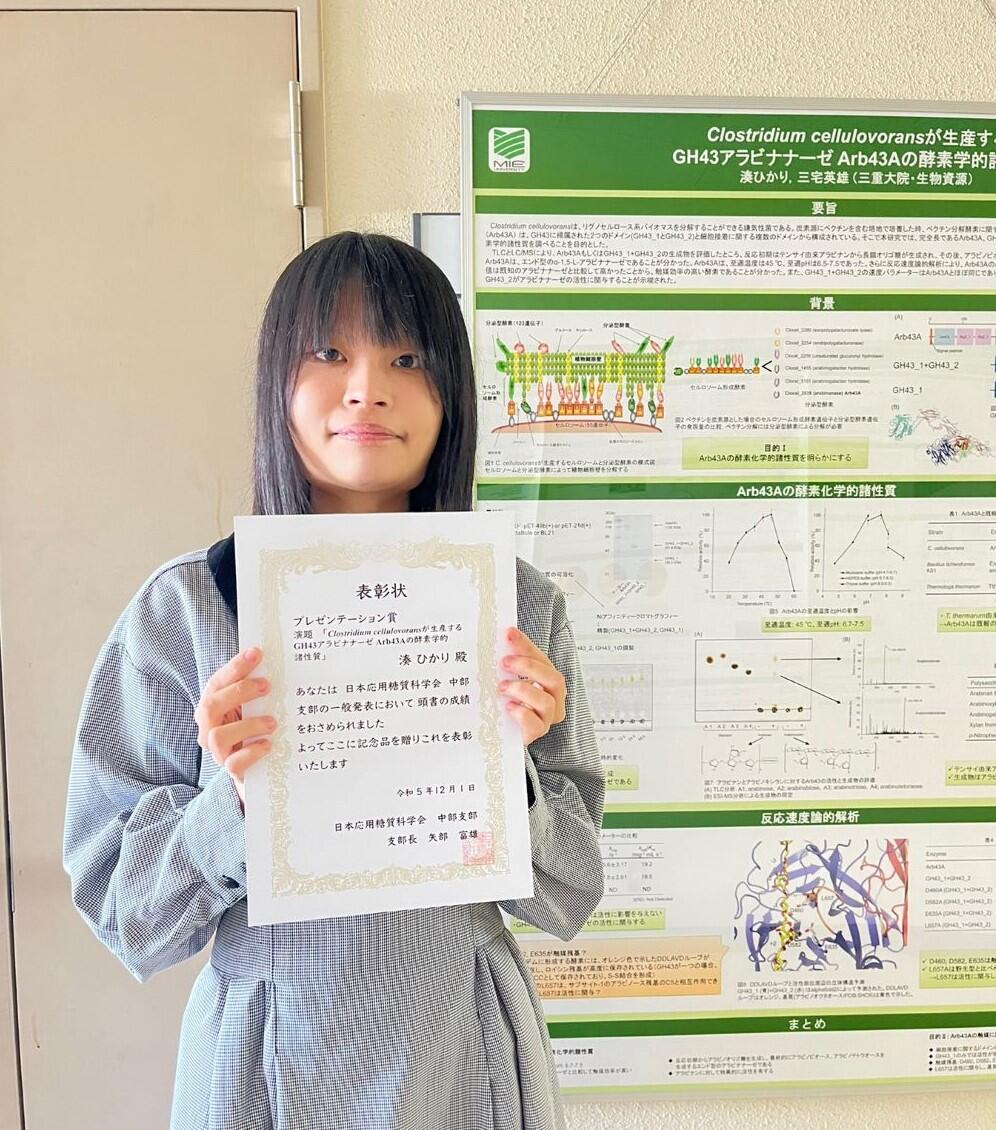

湊ひかりさん(博士前期課程2年)が日本応用糖質科学会にて、プレゼンテーション賞を受賞しました!

-

三翠Health

-

國武絵美准教授のFD講演会を開催!

-

本研究科の苅田修一教授が、三重ジュニアドクター養成プログラムで講師をつとめました。

-

アグリビジネス創出フェア in 東海 に出展します!12/7【終了しました】

-

竹林慎一郎教授のFD講演会を開催!

-

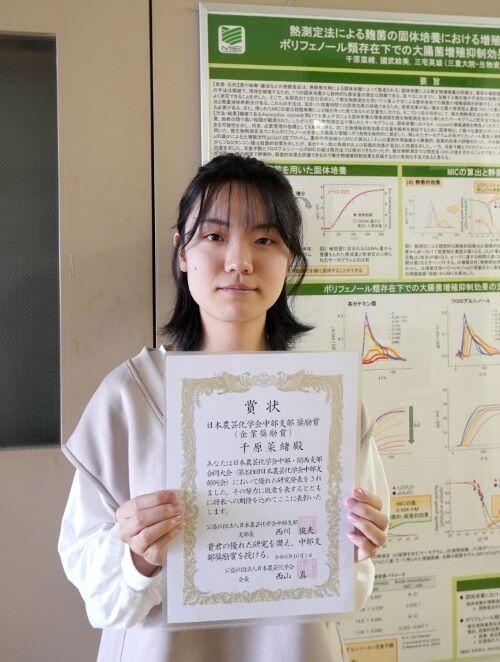

千原菜緒さん(博士前期課程2年)が第196回 日本農芸化学会 中部支部例会にて奨励賞(企業奨励賞)を受賞しました!

-

生物資源学研究科オープンラボ2023を開催しました。

-

第6回JST CREST・さきがけ合同ゲノム合成領域会議において米田泰城さんが優秀ポスター賞を受賞しました!

-

第8回 三翠ゼミを開催。

-

橋本篤教授がみえアカデミックセミナー2023にて、「光がつなぐ食と農」をテーマに講演を行いました。

-

オープンラボ「地域課題に対応する生物資源学研究の展開」を9/29開催します!【終了しました】

-

令和4年度三重大学賞及び三重大学優秀論文・著書・作品賞合同表彰式が開催され 本研究科の立花義裕教授らが受賞しました。

-

第5回 三翠ゼミを開催。

-

2023NEW環境展にブース出展します!5月24~26日【終了しました】

-

ZTV「おしえて先生」にて本研究科の西尾昌洋准教授がお茶と健康について解説します。5/16-31【終了しました】

-

本研究科の粟冠和郎特任教授が、第27回こども大学(Science Lab)で講師をつとめました。

-

田中優月さん(博士前期課程2年)が日本生化学会中部支部令和 4 年度支部長賞を受賞しました.

-

磯野直人准教授、勝崎裕隆准教授らが新しい酵素を発見!

-

【脂肪細胞ができるメカニズムの一端が明らかに】山本朝陽さん,早川琢也さんらの研究成果が英国の科学誌Journal of Cell Scienceに掲載されました!

-

本研究科の苅田修一教授が、三重ジュニアドクター養成プログラムで講師をつとめました。

-

三重大学ホームカミングデイ2022サイトに本研究科の諏訪部教授・関谷教授・伊藤智弘准教授へのインタビューと立花教授の講話が掲載されました。

-

酒井俊典教授が、三重大学の地域防災力向上に向けた取組みについて講演しました【動画配信中】

-

日刊水産経済新聞に柴田敏行准教授らのブルーカーボンに関する技術開発について掲載されました。

-

アグリビジネス創出フェア2022 に出展します!10月26~28日【終了しました】

-

橋本篤教授が2021年度日本食品工学会研究賞を受賞しました!

-

田中優月さんが日本応用糖質科学会大会にてポスター賞を受賞しました!

-

梅川碧里准教授が日本応用糖質科学会で奨励賞を受賞しました!

-

令和3年度 後期 教育貢献表彰!46名以上の部門:増田裕一准教授

-

酒井俊典教授,株式会社尾鍋組,株式会社三重ティーエルオーが『第49回環境賞』において,優秀賞を共同受賞しました!

-

生野彰宏コーディネーター,奥村克純名誉教授らの論文が日本食品化学学会論文賞を受賞しました!

-

令和3年度三重大学賞及び三重大学優秀論文・著書・作品賞合同表彰式が開催され 本研究科の森尾吉成教授らが受賞しました。

-

勢水丸深海調査のサンプルから新種のイソギンチャクを発見!

-

中日新聞に関谷信人教授・中島亨准教授らのイネ黄斑病に関する研究成果が掲載されました。

-

奥村克純教授が日本農芸化学会にて功績賞を受賞しました!

-

【プレスリリース】イネ黄斑病のアウトブレイク発生を誘引する栽培技術を特定

-

三宅英雄准教授・柴田敏行准教授・田中礼士准教授のマリンポリフェノールの研究成果に関するプレスリリースが行われました。各メディアにて報道されています。

-

本研究科の苅田修一教授が、三重ジュニアドクター養成プログラムで講師をつとめました。

-

令和3年度 地元企業との連携セミナー『脱炭素社会を目指した持続的食料生産』を開催しました!

-

織田大河さんが第58回ペプチド討論会にてポスター発表優秀賞を受賞しました!

-

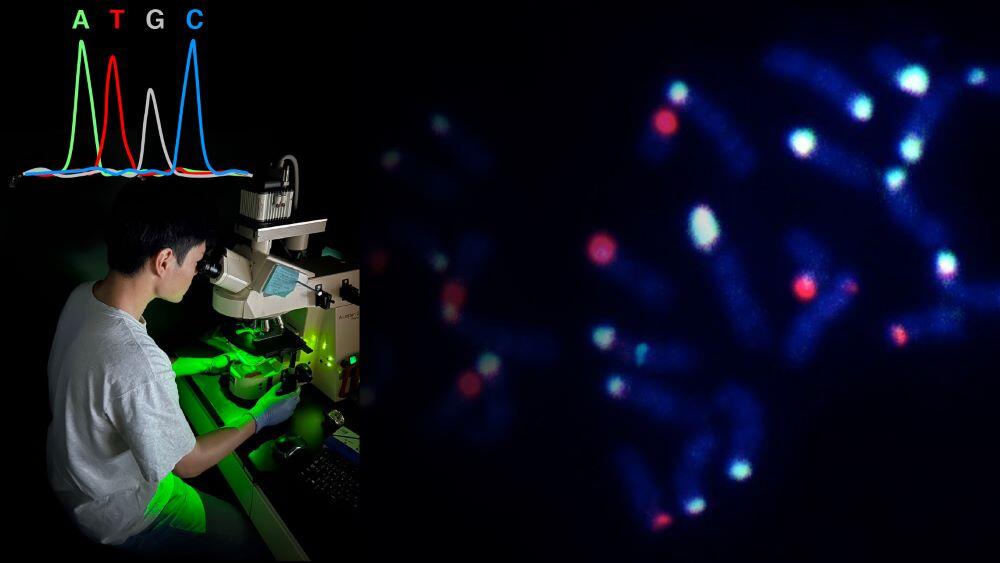

早川琢也さん、鈴木梨乃さんらの研究成果が国際科学雑誌Cytogenetic and Genome Researchに掲載されました!

-

田中優月さんが日本農芸化学会中部支部例会にて中部支部企業奨励賞を受賞しました!

-

令和2年度 後期 教育貢献表彰!46名以上の部門:増田裕一准教授

-

FOOMA Japan 2021アカデミックプラザにて、研究科教授がポスターセッションを出展しています。【終了しました】

-

三重大学と鳥羽市は、鳥羽海洋教育研究センター設置に関する覚書を締結しました。

-

科学雑誌『Newton 2021.5月号 (ニュートンプレス)』の特集『理工系大学ランキング』において「三重大学が発明力ランキング2位にランクイン」するとともに,本研究科の寺西克倫教授の発明が取り上げられました!

-

柴田敏行准教授・三宅英雄准教授・田中礼士准教授の研究課題がNEDO『先導研究プログラム』に採択されました!

-

3月9日『What's your 生物資源学部?』を開催しました。

-

3月9日(火)開催!研究活動紹介『What's your生物資源学部?』お申込みについて【終了しました】

-

竹林慎一郎准教授が参画するグループの研究課題がJST CRESTに採択されました!

-

寺西克倫教授が、尿管がどこにあるのかを確かめやすくする物質の開発について朝日新聞朝刊に掲載されました!

-

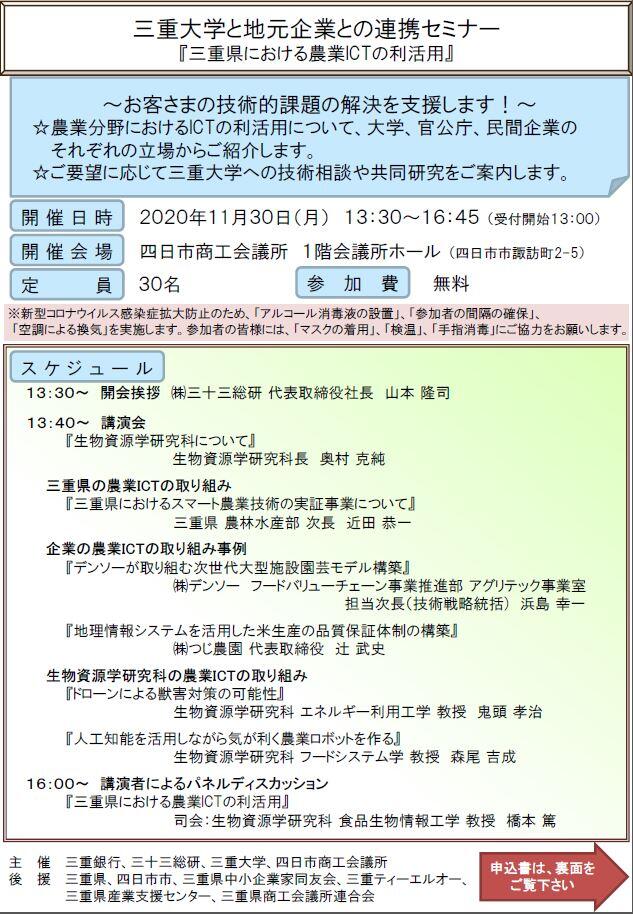

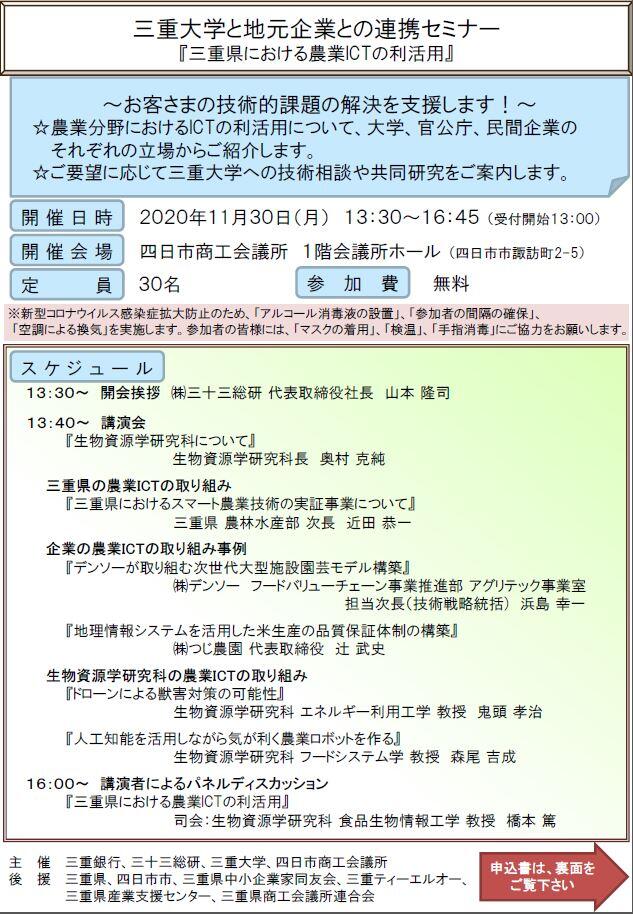

地元企業との連携セミナーが開催され、奥村克純教授のコメントが中日新聞に掲載されました!

-

柴田隆豊さんらによる論文が英国の科学雑誌Nature Protocolsに掲載されました!

-

地元企業との連携セミナー「三重県における農業ICTの利活用」開催のお知らせ【終了しました】

-

松浦智隆さん(生物資源学部2年)の発案で清酒「三重大学」をリターンとするクラウドファンディングを9月17日に始めました!

-

WEBオープンキャンパスが開催されました

-

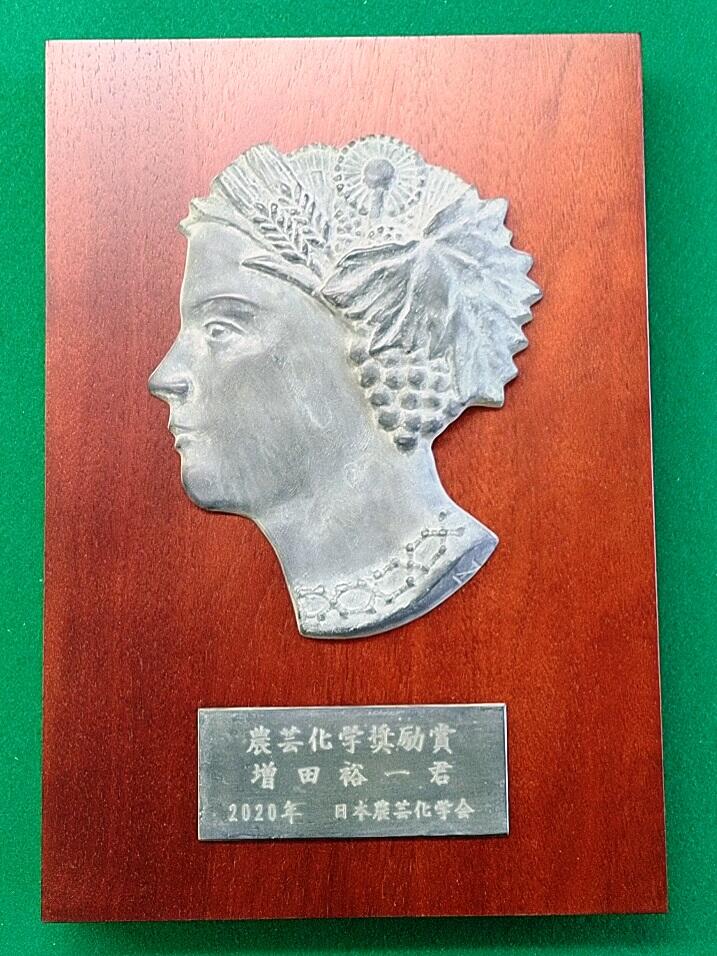

増田裕一准教授が日本農芸化学会にて農芸化学奨励賞を受賞しました!

-

國武絵美助教が日本農芸化学会にて農芸化学若手女性研究者賞を受賞しました!

-

田中 郁也さんが日本生化学会・中部支部支部長賞を受賞しました。

-

井上 雄介さんが日本生化学会・中部支部支部長賞を受賞しました。

-

関谷信人教授・中島亨准教授らの研究成果が学術誌「Agronomy for Sustainable Development(Springer Nature)」に掲載されました!

-

栗谷健志助教が日本食品科学工学会中部支部大会にて優秀賞を受賞しました!

-

アグリビジネス創出フェア2019にブース出展しました!

-

【終わりました】「三重大学と地元企業との連携セミナー~三重大学大学院生物資源学研究科におけるフードシステム研究~」を開催!

-

公開講座「驚きの生命機能のチカラとその制御」を開催しました

-

栗谷健志助教、西尾昌洋准教授、梅川逸人理事副学長らによる論文がJournal of Food Scienceに掲載され、新聞各社に報道されました!

-

令和元年度公開講座「驚きの生命機能のチカラとその制御」のご案内

-

第60回東海・近畿地域大学附属農場協議会を開催しました。

-

分子細胞生物学研究室の卒業生に関する記事が三重大学広報誌「X」に掲載されました。

-

平成30年 後期 教育貢献表彰!46名以上の部門:磯野直人准教授

-

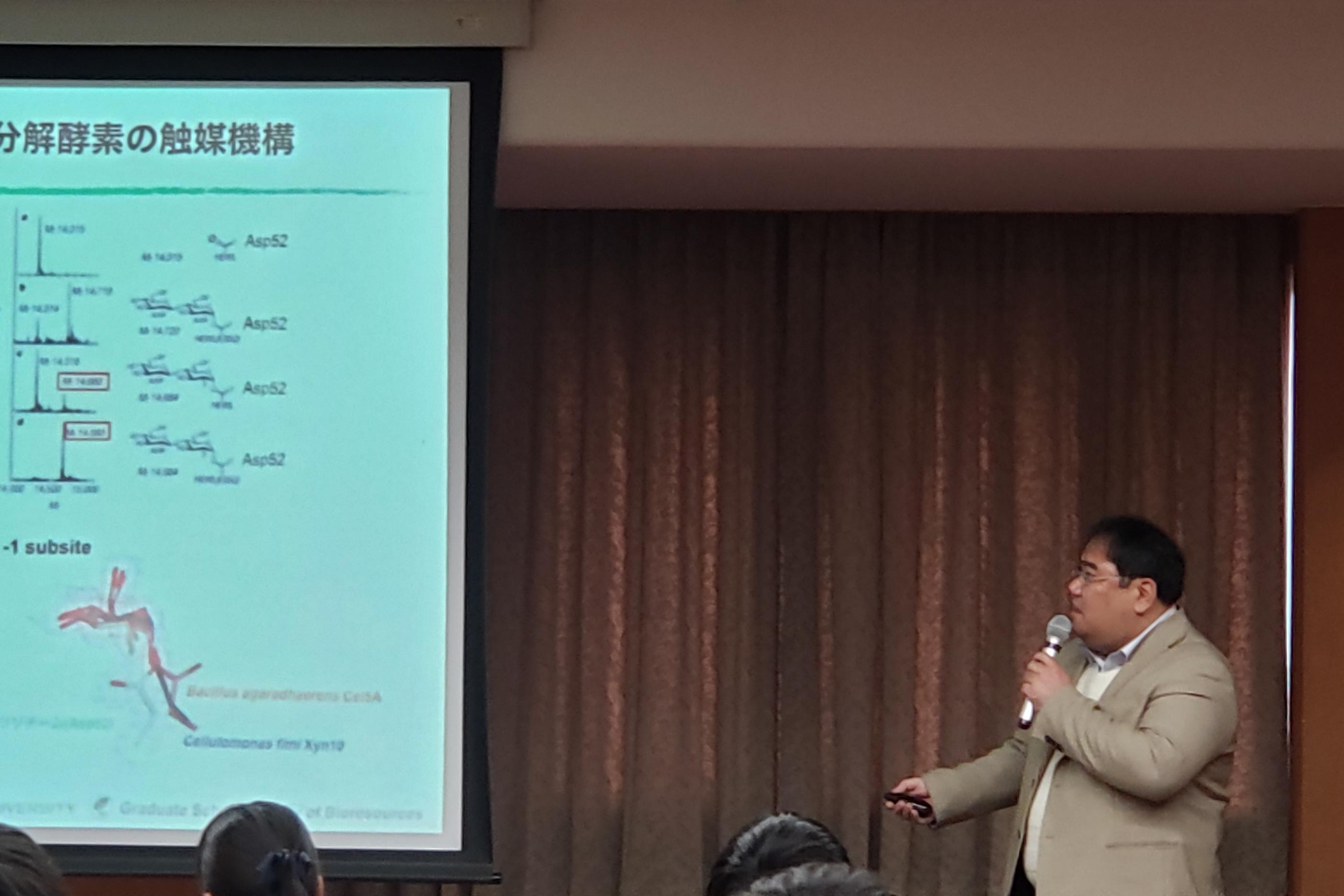

竹林慎一郎准教授のFD講演会を開催!

-

吉田優香さんが日本生化学会・中部支部支部長賞を受賞しました!

-

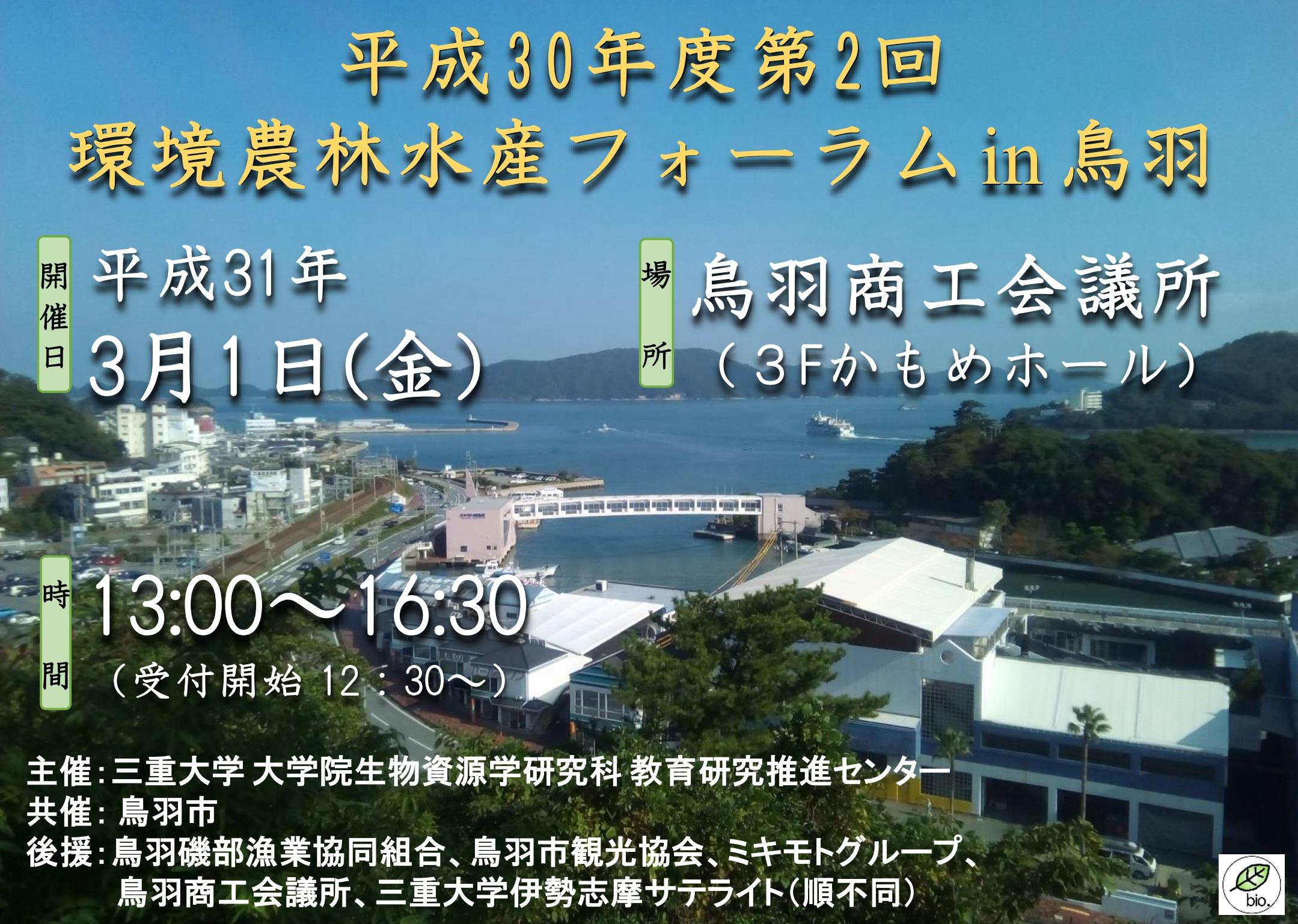

「平成30年度第2回環境農林水産フォーラムin鳥羽」 を開催します!

-

栗谷健志助教のFD講演会を開催!

-

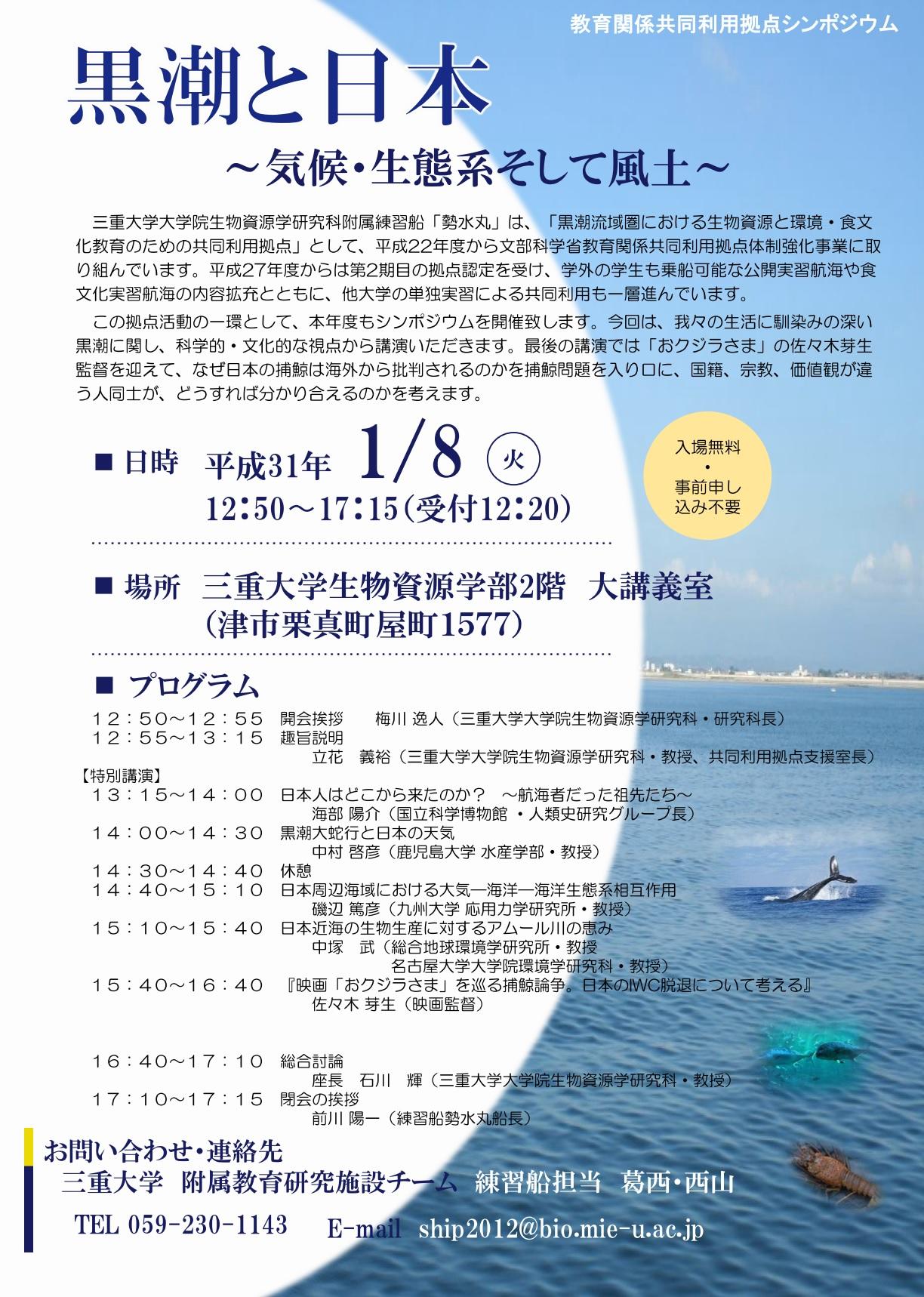

教育関係共同利用拠点シンポジウム「黒潮と日本 ~気候・生態系そして風土~」開催のお知らせ【終了しました】

-

三宅英雄准教授のFD講演会を開催!

-

幸崎涼さんが日本応用糖質科学会中部支部例会にてポスター賞を受賞しました!

-

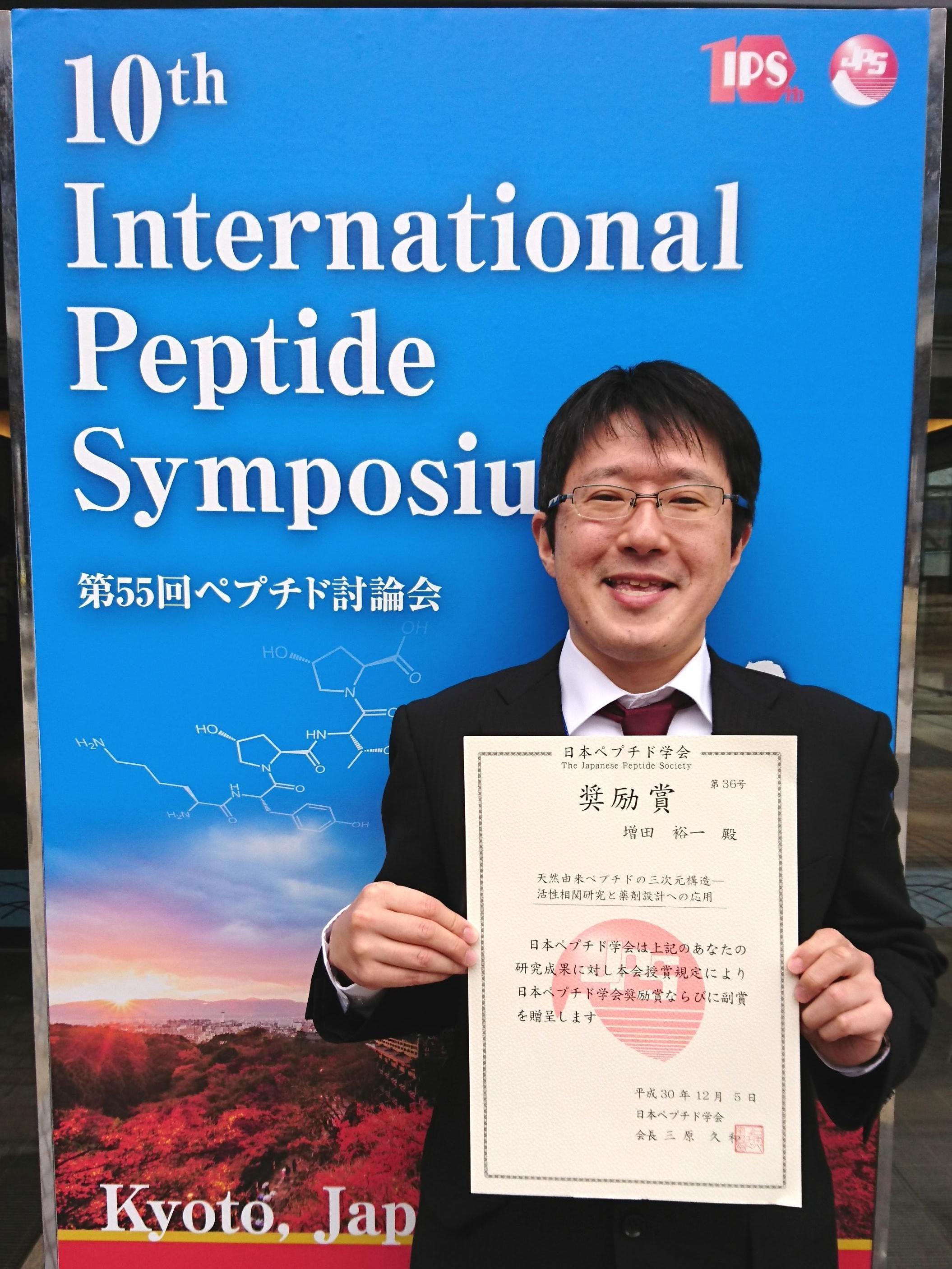

増田裕一准教授が日本ペプチド学会「奨励賞」を受賞しました !

-

アグリビジネス創出フェア2018に出展しています!

-

田中郁也さんが日本農芸化学会中部支部第183回例会一般ポスターの部において企業奨励賞を受賞しました !

-

「平成30年度第1回環境農林水産フォーラム in 伊賀」を開催しました!

-

「平成30年度第1回環境農林水産フォーラムin伊賀」 を開催します!【終了しました】

-

酒井俊典教授,柴田敏行准教授,田中礼士准教授,三宅英雄助教,村瀬祥光さんが三重大学知的財産優秀出願賞を受賞!

-

青木奈緒子さんが日本生物工学会中部支部例会の支部長賞を受賞!

-

産学官コミュニティシンポ2017(オープンラボ)を開催しました!

-

「アグリビジネス創出フェア2016東海」に出展しました

-

平成28年度前期教育貢献表彰!

-

記者会見を開催!三重大発の新商品3点をお披露目しました!

-

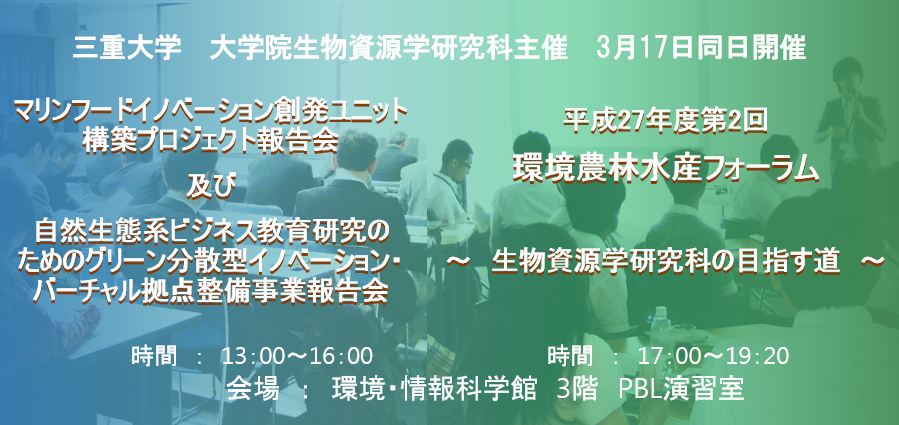

平成27年度第2回「環境農林水産フォーラムを開催しました」

-

プロジェクト・事業報告会と平成27年度第2回環境農林水産フォーラムを開催します

-

~未利用資源が美味しい調味料に!?~三重大学新ブランド商品「鮭醤」(仮名)の開発がスタート!

-

文化講演会?発見塾にて苅田修一教授が講演されました!

-

木村哲哉教授の研究内容講演会を開催!

-

学問発見サイト『夢ナビ』に橋本篤教授の講義が掲載されました

-

学問発見サイト『夢ナビ』に橋本篤教授の講義が掲載されました