生物資源学科 4つのコース案内

Department of

Bioresources

生物資源総合科学コースCourse of Integrated Science in Bioresources

- 志望分野を検討中の学生の皆さんに

最適な選択の可能性を提供します。 - 生物資源総合科学コースでは低学年次に、農林環境科学概論、海洋生物学、応用生命化学概論、フードシステムチュートリアル等の科目を学び、生物資源学の幅広い知識や俯瞰的視野、地域を先導する力に関する基礎的素養を身につけます。そして、志望分野を検討中の学生に最適な選択の可能性を提供します。※2年生からは下記の3 コースのいずれかへ配属となります。

1年生

- 学ぶ科目:学部必修

- ■生物資源学総論 ■フィールドサイエンスセンター体験演習 ■技術者倫理(3年生) ■卒業研究(4年生)

- 学ぶ科目:学科選択必修

- ■農林環境科学概論 ■海洋生物学 ■応用生命化学概論

- 学ぶ科目:選択科目

- ■フードシステムチュートリアル

2・3・4年生

2年次からは、他の3つのコースに分かれて学びます。

【参考】2024年度入学生(33名)の配属実績

農林環境科学コース 21名(農学専修6名,森林科学専修5名,農業工学専修10名)

海洋生物資源学コース 6名

生命化学コース 6名

*年度によって変わりますが,配属人数の目安とお考え下さい。

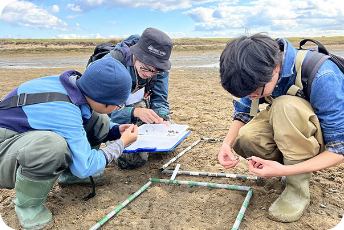

農林環境科学コースCourse of Agricultural, Forest and Environmental Sciences

- 食料問題の解決や豊かな環境維持の方策と

技術を身につけます。 - 農学専修では、生命農学と社会科学の視点からフードシステムを理解し、食料問題の解決や豊かな環境維持の方策と技術を身につけます。森林科学専修では、森林生態系の自然環境や生物多様性を学び、地球温暖化の抑止や脱炭素社会を実現する森林資源の持続的な利用に必要な技術を身につけます。農業工学専修では、農村空間や環境の保全修復、食料生産、資源循環、資源有効利用に関わる基礎理論を学び、それらのスマート化に必要な技術を身につけます。

1年生

- 学ぶ科目:学部必修

- ■生物資源学総論 ■フィールドサイエンスセンター体験演習 ■技術者倫理(3年生) ■卒業研究(4年生)

- 学ぶ科目:学科選択必修

- ■農林環境科学概論 ■海洋生物学 ■応用生命化学概論(2科目を選択して修得)

2・3・4年生

(2年生からは、3つの専修に分かれて学びます。)

農学専修

育種学・作物学・園芸学・畜産学・植物病理学・昆虫学・生態学といった生命農学への理解を深めつつ、経営学・経済学等の社会科学の視点から俯瞰することにより、生産から消費者までをつなげる流れ、すなわちフードシステムとして農学を学びます。これにより、食料問題の解決や緑豊かな環境を維持し、生物資源を利活用する方策や、技術、システムの評価手法を学び応用することを通じて、地域社会から世界へ貢献することを目指します。

- 学ぶ科目:コース選択必修

- ■植物学 ■食料・資源経済学 ■農地工学 ■農場・演習林実習 ■生理学 ■細胞生物科学 ■植物保護学 ■農業生物学実験 ■農作物生育制御概論 ■フィールドサイエンス農場実習Ⅰ ■植物遺伝育種学 ■作物学 ■園芸学 ■動物生産学 ■植物病理学 ■昆虫学 ■動物飼料学 ■農業経営学 ■食農システム学 ■農業化学実験 ■フィールドサイエンス農場実習Ⅱ ■フィールドサイエンス農場実習Ⅲ ■農林統計学 ■農学科学英語 ■資源動物学 ■農学演習Ⅰ ■農学演習Ⅱ ■農学演習Ⅲ その他(選択・自由科目)

- 研究内容

- ◎農業に関する生物・社会科学的研究 ◎動植物の栽培や生産に関わる分子生物学的研究 ◎農業や環境に関する生態学的研究

- 専修関連の研究室

- ◆分子遺伝育種学 ◆資源作物学 ◆園芸植物機能学 ◆動物生産学 ◆草地・資料生産学 ◆植物医科学 ◆昆虫生態学 ◆循環経営社会学 ◆国際資源植物学 ◆国際資源利用学

森林科学専修

森林は、世界の陸地の 30%をおおい、陸上の生物現存量の 90%にも達する巨大な生物群集です。地球環境の維持に加えて、生物多様性保全、国土保全、水源かん養などの機能を持ち、その恵みである木材は再生可能で、建築材料、木質材料、バイオマス資源として重要です。森林科学専修では、森林生態系の自然環境や生物多様性を学び、地球温暖化の抑止や脱炭素社会を実現する森林資源の持続的な利用に必要な技術を身につけます。

- 学ぶ科目:コース選択必修

- ■植物学 ■食料・資源経済学 ■農地工学 ■農場・演習林実習 ■生理学 ■森林微生物機能学 ■木質資源工学 ■FSC演習林実習Ⅰ ■農業経営学 ■森林・緑環境計画学 ■森林利用・情報学 ■森林化学 ■森林育成学 ■森林生物学実験 ■森林化学実験 ■FSC 演習林実習Ⅱ ■農林統計学 ■森林生態学 ■森林科学英語 ■FSC 演習林実習Ⅲ ■FSC 演習林実習Ⅳ ■森林科学演習 その他(選択・自由科目)

- 研究内容

- ◎森林の生態系保全と生物多様性に関する研究 ◎森林資源の持続的な利用と管理に関する研究 ◎木質資源の高度利用に関する研究

- 専修関連の研究室

- ◆森林保全生態学 ◆森林微生物学 ◆森林総合環境学 ◆緑環境計画学 ◆森林環境砂防学 ◆森林利用学 ◆木質資源工学 ◆木質分子素材制御学

農業工学専修

多様な生態系、地域社会、食料生産活動が共生する循環型社会の実現に向けて、農村空間や環境の保全修復、食料生産、資源循環、資源有効利用に関する先端技術の基礎理論を学びながら、それらをスマート化するために必要な技術を身に付けます。特に本専修のカリキュラムの特徴は、地域環境や生物生産現場を対象とした農村・農地・水資源の開発と保全、自然災害対応、システム開発、センシングを行う上で必要となる技術やスキルを実践的に身に付けるところにあります。

- 学ぶ科目:コース選択必修

- ■植物学 ■食料・資源経済学 ■農地工学 ■農場・演習林実習 ■環境系数学 ■応用数学 ■国際環境保全学(英語) ■応用力学Ⅰ ■農業経営学 ■プログラミング ■応用力学Ⅱ ■数値計算法 ■基礎水理学 ■農業情報ネットワーク ■実践データサイエンス ■農業工学現場実習 ■フューチャーアース論 その他(選択・自由科目)

- 研究内容

- ◎人工知能を搭載した農業ロボット・センサシステムの開発 ◎持続的農業のためのICTを利用したスマート水管理システムの開発

- 専修関連の研究室

- ◆応用環境情報学 ◆生産環境システム学 ◆生物環境制御学 ◆エネルギー利用工学 ◆フードシステム学 ◆農村計画学 ◆土資源工学 ◆水資源工学 ◆農地工学 ◆水利施設工学 ◆土壌圏システム学 ◆土壌圏循環学 ◆フューチャー・アース学 ◆地球システム進化学 ◆環境解析学

取得可能な免許・資格・高等学校教諭一種免許(理科・農業・水産)

・樹木医補、測量士補(農業工学専修)、学芸員、修習技術者(JABEE農業土木プログラム)

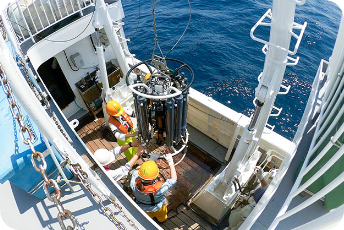

海洋生物資源学コースCourse of Marine Bioresources

- 多様な視点から海洋生物資源について

総合的に学びます。 - プランクトンから魚介類・鯨類、藻類などにいたる多様な水生生物について、遺伝子レベルから生態系レベルまでの基礎を学ぶとともに、それらを増やし育てる技術、保全、資源としての持続的利用や流通の方法を学びます。また、海洋環境やそれに密接にかかわる気候変動・異常気象なども対象とし,海洋における生物と環境との関係を理解し、多様な視点から海洋生物資源について総合的に学びます。

1年生

- 学ぶ科目:学部必修

- ■生物資源学総論 ■フィールドサイエンスセンター体験演習 ■技術者倫理(3年生) ■卒業研究(4年生)

- 学ぶ科目:学科選択必修

- ■農林環境科学概論 ■海洋生物学 ■応用生命化学概論(2科目を選択して修得)

2・3・4年生

海洋生物資源学専修

- 学ぶ科目:コース選択必修

- ■細胞生物学 ■生理学 ■大気海洋循環学 ■水産学総論 ■臨海実習 ■乗船実習 ■海洋観測航海実習 ■生物統計学 ■海洋生物比較生理学 ■増殖生態学 ■浮遊生物学 ■藻類学 ■魚類学 ■底生生物学 ■海生哺乳動物学 ■海洋個体群動態学 ■海事概論 ■水族発生学 ■水産経済学 ■海洋生物資源学演習Ⅰ ■卒論スタートアップ演習 ■海洋科学英語 ■海洋生物資源学演習Ⅱ その他(選択・自由科目)

- 研究内容

- ◎環境や生物多様性に配慮した海洋生物の増養殖の研究 ◎気候変動に対する海洋・海洋生態系・漁業への影響の研究

◎海洋の生態系保全と生物資源管理の研究 ◎水産物の生産・流通・消費システムを通した食糧産業の在り方の研究

コース関連の研究室 ◆資源経済システム学 ◆水環境・自然災害科学 ◆気象・気候ダイナミクス ◆気象解析予測学 ◆海洋気候学 ◆未来海洋予測学 ◆生物海洋学 ◆水族生理学 ◆藻類学 ◆浅海増殖学 ◆先端養殖管理学 ◆魚類増殖学 ◆海洋生態学 ◆水圏資源生物学 ◆水圏分子生態学 ◆海洋個体群動態学 ◆応用行動学 ◆水産応用情報学 ◆鯨類学

取得可能な免許・資格・高等学校教諭一種免許(理科・農業・水産)

・学芸員

生命化学コースCourse of Life Science and Chemistry

- 生命の仕組みを化学的に捉える

幅広い知識と応用力を身につけます。 - 生命化学コースでは、多様な生物の代謝・物質・機能を解析することを通して生命化学の分野における幅広い知識と応用力を有する人材を育成することにより、人類の健康増進および農林水産業の発展に貢献することを目指しています。生命化学コースでは2年次前期までに専門基礎科目を学び、2年次後期から生命機能化学専修または海洋生命化学専修に分かれ、専修専門科目や卒業研究に必要な研究手法の学理と技術について学びます。

1年生

- 学ぶ科目:学部必修

- ■生物資源学総論 ■フィールドサイエンスセンター体験演習 ■技術者倫理(3年生) ■卒業研究(4年生)

- 学ぶ科目:学科選択必修

- ■農林環境科学概論 ■海洋生物学 ■応用生命化学概論(2科目を選択して修得)

2・3・4年生

(2年生後期からは、2つの専修に分かれて学びます)

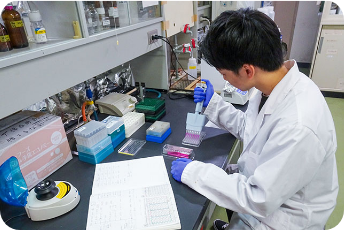

生命機能化学専修

地球上に生息する多様な生物(動物、植物、微生物など)に関する生理機能および生物が産生する有用物質の構造と機能に関する化学を中心に、食品・健康分野,医療・医薬品分野、環境・エネルギー分野および生物工学分野などに寄与するバイオサイエンスとバイオテクノロジーについて総合的に学びます。3年生後期から10以上の専門分野に分かれて専門知識・技術を高め、4年生に指導教員のもとで独自の卒業研究に取り組みます。

- 学ぶ科目:コース選択必修

- ■有機化学Ⅰ ■細胞生物学 ■生命化学概論 ■分子生物学 ■有機化学Ⅱ ■生化学Ⅰ ■微生物学 ■物理化学 ■生物物理化学 ■生化学Ⅱ ■分析化学 ■食品化学 ■創薬化学 ■生物化学工学 ■生命機能化学実験Ⅰ ■バイオインフォマティクス ■微生物遺伝学 ■栄養化学 ■発酵生理学 ■生命機能化学実験Ⅱ ■生命機能化学概論 ■生命化学英語 ■生物機能化学 ■生命機能化学演習Ⅰ ■生命機能化学演習Ⅱ

その他(選択・自由科目) - 研究内容

- ◎タンパク質の構造と機能に関する研究 ◎最先端技術を駆使した次世代ゲノム研究 ◎新薬の候補化合物を設計・合成する研究

◎食品や医療分野で利用可能な有用物質の探索 ◎微生物の有用物質生産機構や代謝経路に関する研究

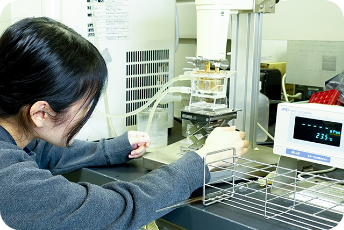

海洋生命化学専修

多様な海洋生物(魚介類、藻類、海洋微生物など)の生命機能の基礎的性質を化学的に明らかにし、医薬品・食品・香粧品などの原料となる海洋生物資源の有効利用、持続的安定生産、遺伝的多様性の保全に寄与するバイオサイエンスとバイオテクノロジーについて総合的に学びます。3年生後期から8つの専門分野に分かれて専門知識・技術を高め、4年生に指導教員のもとで独自の卒業研究に取り組みます。

- 学ぶ科目:コース選択必修

- ■ 有機化学Ⅰ ■ 細胞生物学 ■ 生命化学概論 ■ 分子生物学 ■ 有機化学Ⅱ ■ 生化学Ⅰ ■ 微生物学 ■ 生化学 Ⅱ ■ 分析化学 ■ 水圏生物化学 ■ 遺伝子工学 ■ 水産食品衛生学 ■ 微生物利用学 ■ 海洋生命化学実験Ⅰ ■ 海洋生命化学実験Ⅱ ■バイオインフォマティクス ■ 海洋資源微生物学 ■ 水産食品化学 ■ 生物物性学 ■ 海洋天然化学 ■ 脂質化学 ■ 海洋生命化学実験Ⅲ ■ マリンフードプロセス実習、海洋生命化学実習 ■ 海洋生命化学概論 ■ 生命化学英語 ■ 海洋生命化学演習Ⅰ ■ 海洋生命化学演習Ⅱ

- 研究内容

- ◎水生生物のゲノム情報を活用した産業的有用物の作出に関する研究 ◎海洋生物が持つ天然化合物の探索とその機能に関する研究

◎海洋環境からの有用微生物の探索とその高度利用に関する研究

◎海洋生物の遺伝子やタンパク質などの生体高分子の情報、構造および機能に関する研究

◎洗浄・殺菌による食品微生物の制御に関する研究

コース関連の研究室 ◆分子細胞生物学 ◆分子生物情報学 ◆生理活性化学 ◆創薬化学 ◆生物機能化学 ◆生物制御生化学 ◆食品生物情報工学 ◆食品化学 ◆微生物遺伝学 ◆栄養化学 ◆食品発酵学 ◆土壌圏生物機能学 ◆海洋生物化学 ◆水圏生物利用学 ◆水圏材料分子化学 ◆生物物性学 ◆生態高分子化学 ◆海洋微生物学 ◆水産物品質学 ◆海洋食糧化学

取得可能な免許・資格・高等学校教諭一種免許(理科・農業・水産)

・食品衛生管理者、食品衛生監視員、学芸員

Events最近の出来事

-

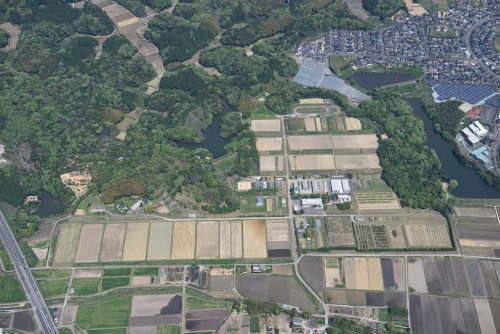

農業情報誌「Agrio」に、附帯施設農場に関する名田和義教授の論考が寄稿されました。

-

本研究科 森林微生物学研究室 Djotan A. Kevin G.氏が、和歌山県立向陽高等学校において英語で講義を行いました。

-

生物資源学部3年の中村凌さんに、学長賞の表彰が行われました。

-

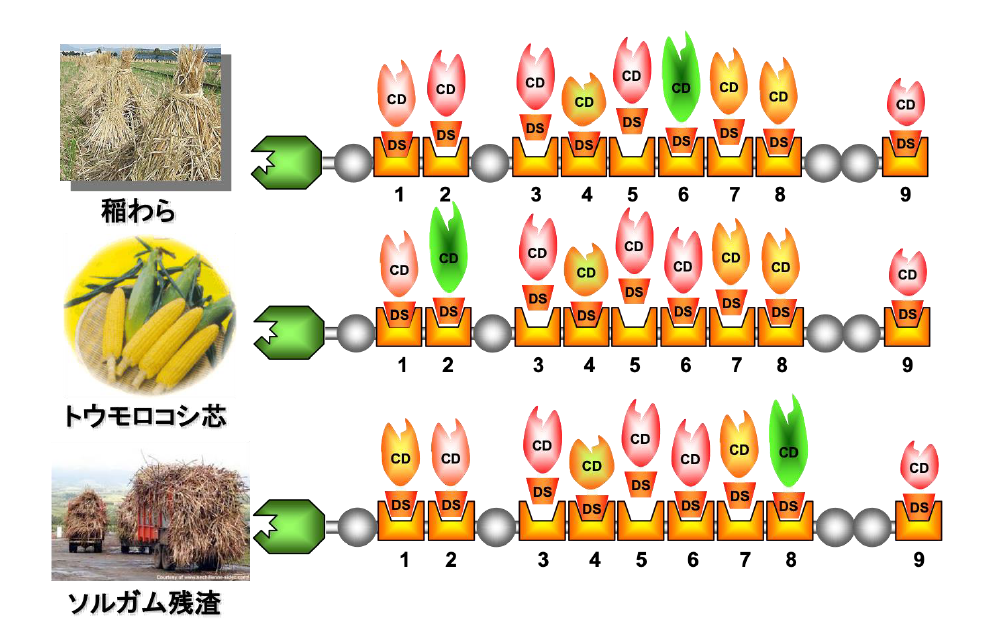

【プレスリリース】ソルガム残渣を分解・糖化する酵素群の全容解明!

-

新入生向け情報~Information for new students~

-

生物資源学部2年の谷幹太さんに、学長賞の表彰が行われました。

-

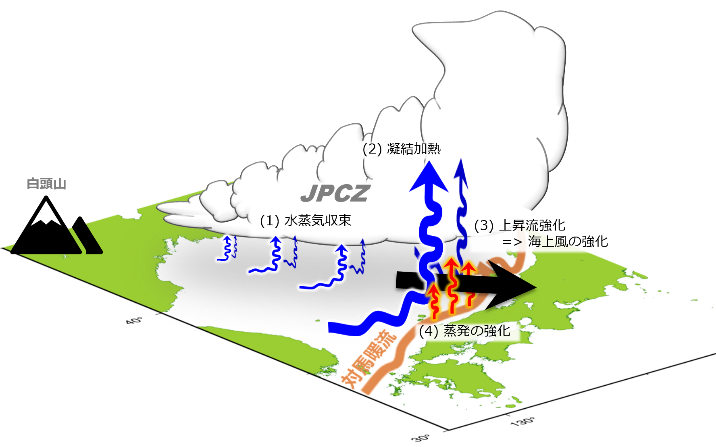

2/3立花義裕教授による寒波やドカ雪に関する解説がJAcom農業協同組合新聞に掲載されました。

-

生物資源学部で開発された酒米の希少種『弓形穂(ゆみなりほ)』を原材料に、明野高校の皆さんがつくる純米吟醸酒について中日新聞に掲載されました。

-

1/28,毎日新聞に立花義裕教授によるJPCZについての解説が掲載されました。

-

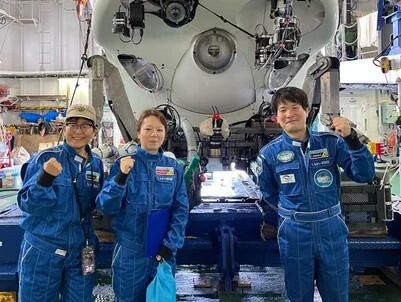

木村妙子教授が参加した有人潜水調査船「しんかい6500」による研究成果が、国際学術誌に掲載されました 。

-

科学技術振興機構(JST)英語版サイトに米田泰城さん,今田泰斗さんらが開発した1細胞DNA/RNA同時解析手法が紹介されています。

-

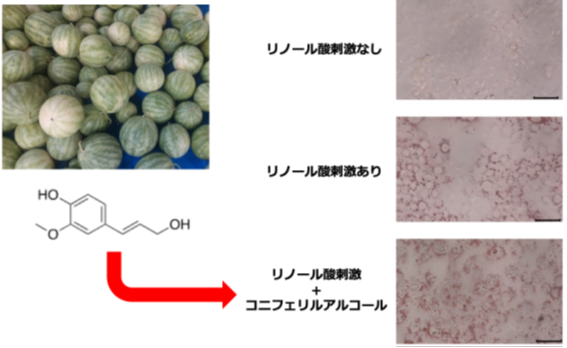

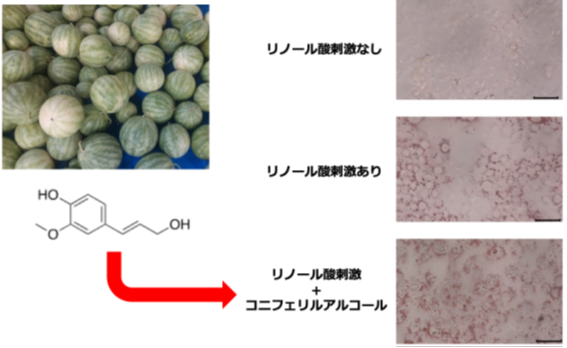

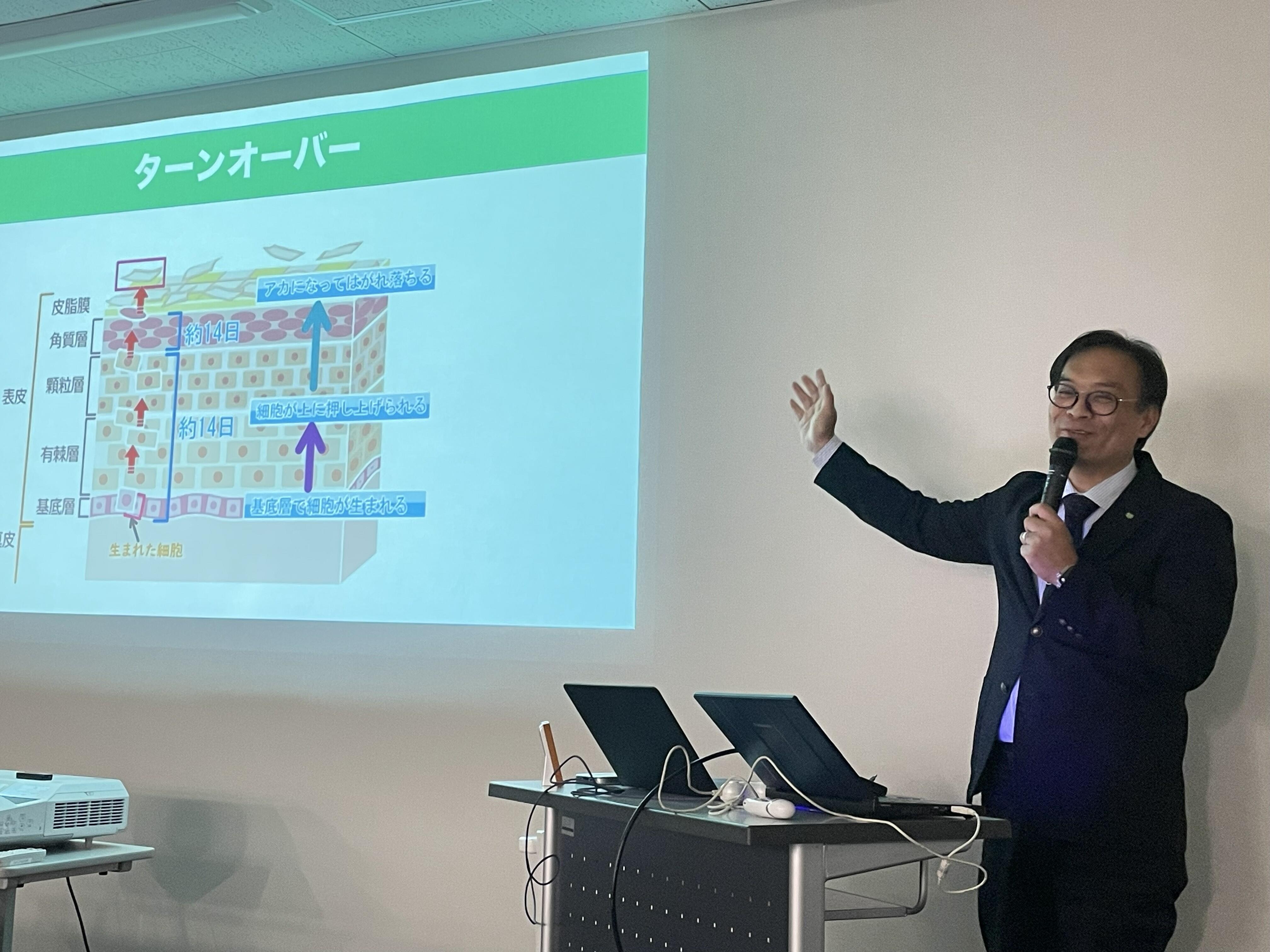

1/23科学技術振興機構(JST)英語版サイトに伊藤智広准教授らの種子用スイカエキスの皮脂合成促進効果に関する研究成果が紹介されました。

-

1/16科学技術振興機構(JST)中国語版サイトに伊藤智広准教授らの種子用スイカエキスの皮脂合成促進効果に関する研究成果が紹介されました。

-

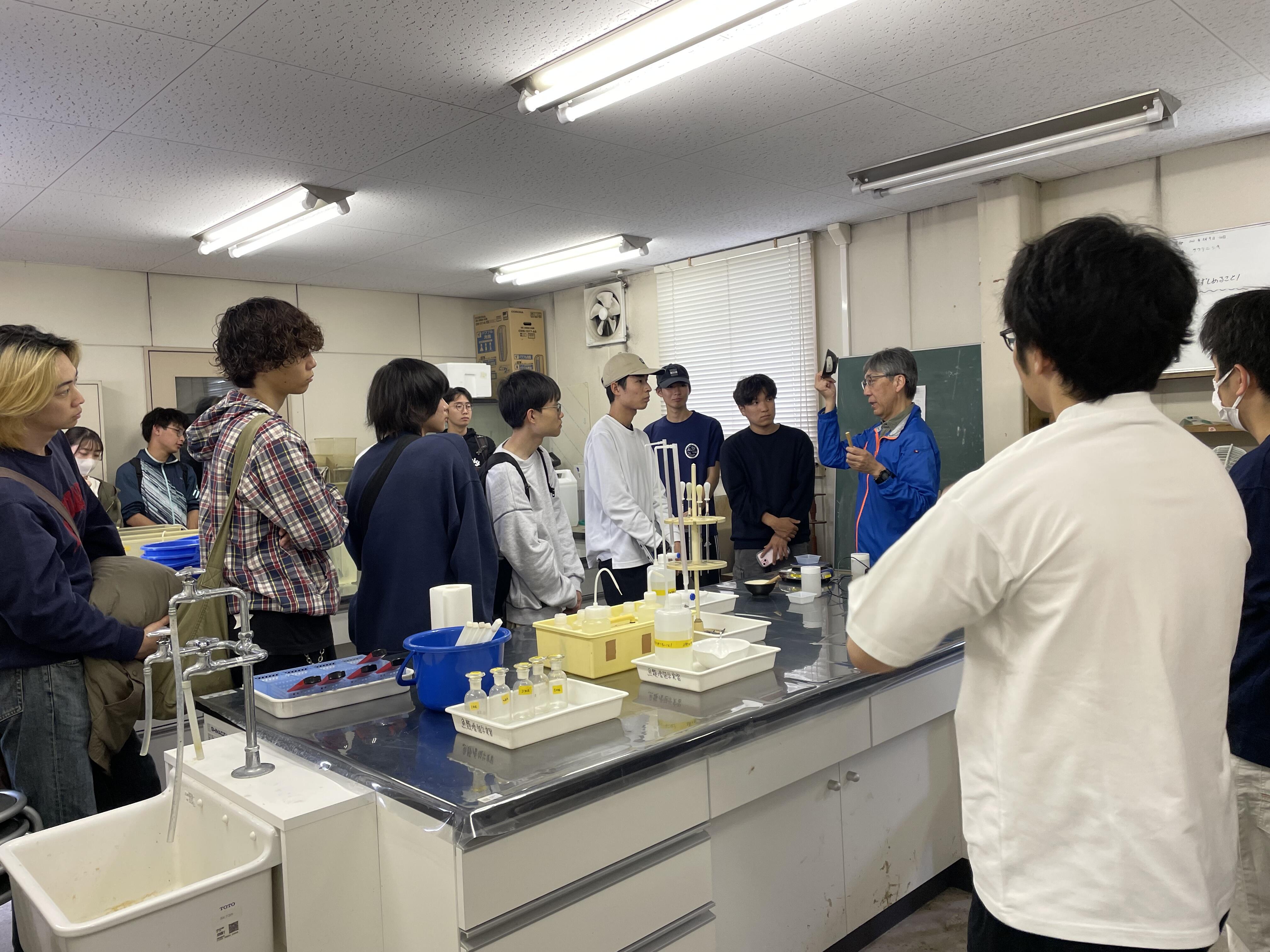

フィールドサイエンスセンター体験演習について三重大学研究最前線Rナビにて紹介されました。

-

1/26-28生物資源学部本館2階Dゾーン(森のエリア)でのジオラマ模型・軸組模型を展示しています。

-

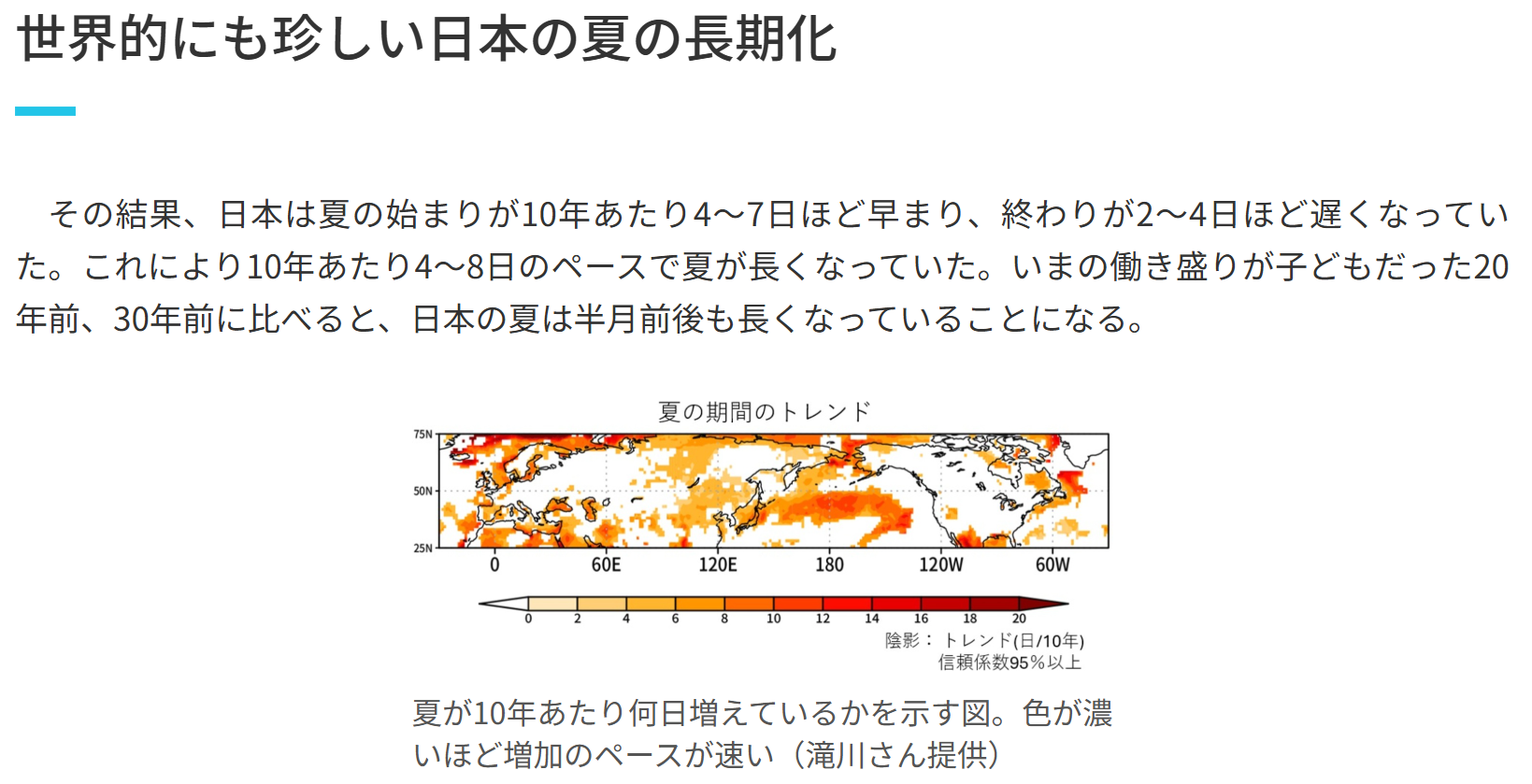

月刊情報誌「商工ジャーナル」2026年1月号に『二季化する日本』と題した立花義裕教授の論考が寄稿されました。

-

1/7読売テレビ「ミヤネ屋」にて立花義裕教授による今年予測される気象についての解説が紹介されました。

-

博士前期課程2年の堀江慧悟さんが令和の里海づくりポスターデザインコンペティション優秀賞(環境大臣賞)受賞!

-

1/16科学技術振興機構(JST)英語版サイトに股村真也さん(博士後期課程3年)、近藤誠准教授らの黒毛和牛の肥育を支える新技術に関する研究成果が紹介されました。

-

1/17テレビ朝日「ももクロちゃんと!」という番組に、立花義裕教授が異常気象の解説で出演しました。【動画配信中】

-

1/16放送の『めざましテレビ』にて立花義裕教授が海面水温上昇とホタテについて解説しました。

-

立花義裕教授へのインタビュー記事が、週刊新潮2026年1月15日迎春増大号に掲載されました。

-

三重大学生が大学の魅力を発信するCM製作プロジェクト第2弾

-

1/1読売新聞にて松田浩一教授による解説が掲載されました。

-

12/26開催の北勢サテライト市民公開セミナーin鈴鹿にて、本研究科 立花義裕教授が講演しました。

-

12/21「第2回イルカ・クジラ学習会」を開催しました。

-

伊賀おとな塾 第三回が開催され、本研究科の伊藤智広准教授が講義を行いました。

-

12/24立花義裕教授による寒波やドカ雪に関する解説がJAcom農業協同組合新聞に掲載されました。

-

第31回 Tri-U国際ジョイントセミナー&シンポジウムにて,光村昌悟さんが「Presentation Award」(Food部門)を受賞!

-

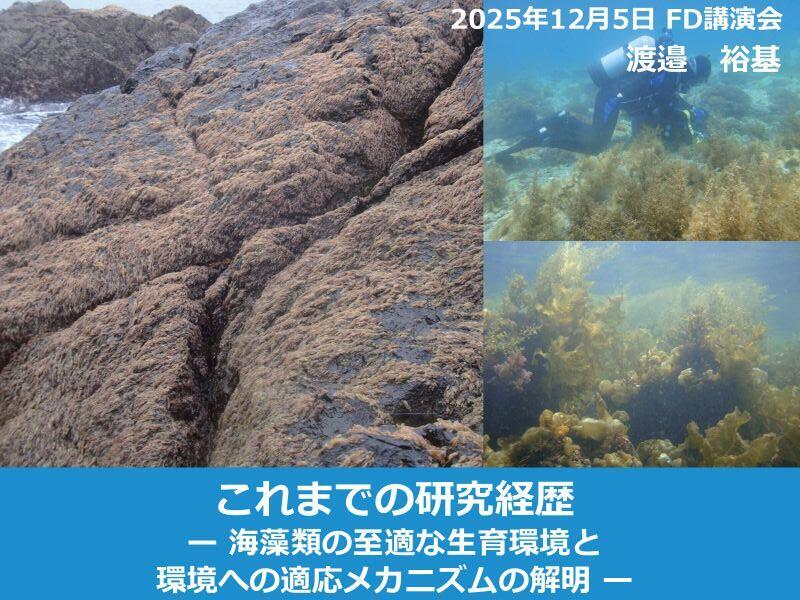

シーハタ助教のFD講演会を開催!

-

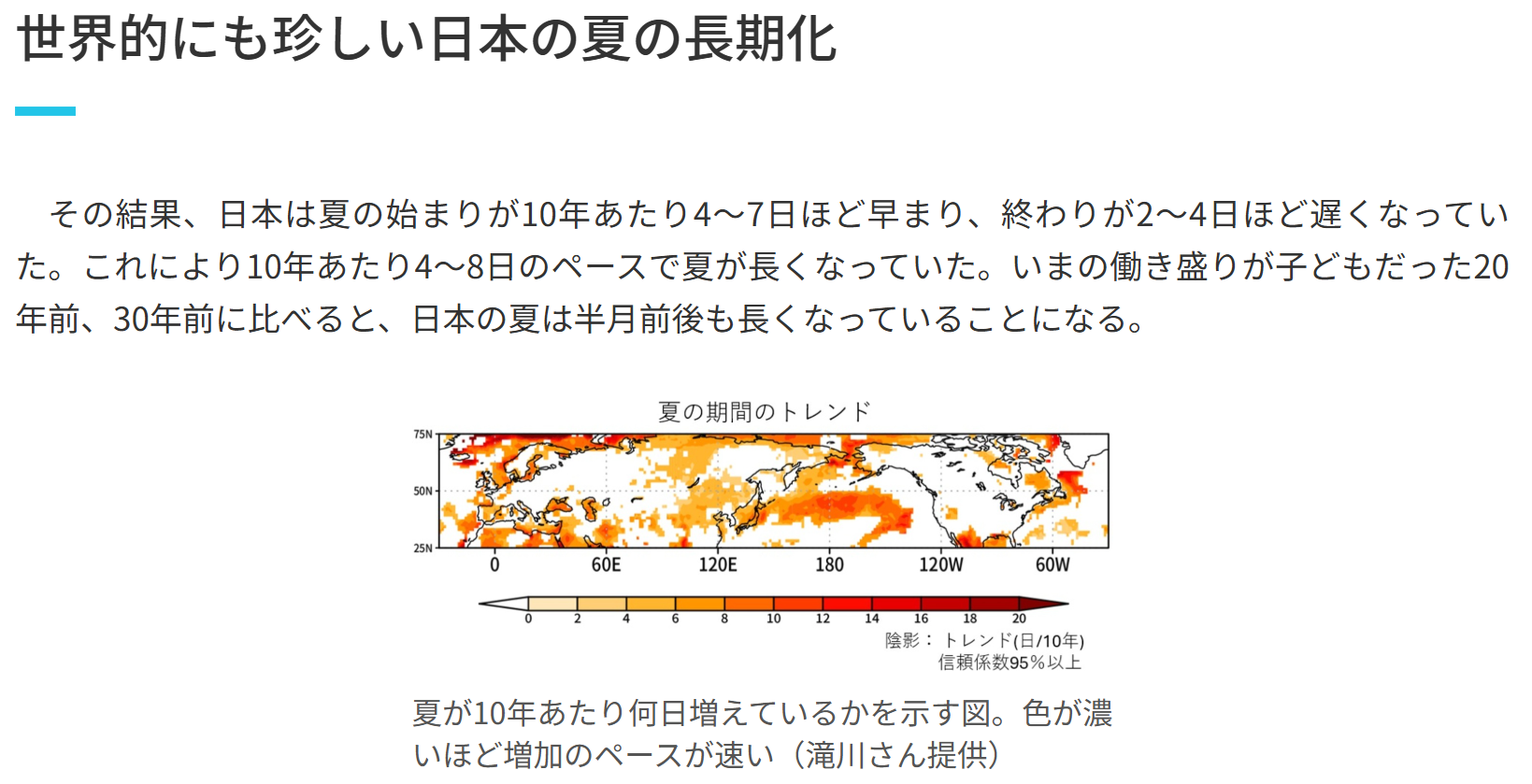

12/4朝日小学生新聞に、立花教授・滝川真央さんによる春と秋の短さに関する研究成果と解説が大きく掲載されました。

-

「第2回めっちゃええやん!コンテスト」にて、鷲見怜香さん・辻本彩名さん・高木涼さんがグランプリに輝きました。

-

12/15科学技術振興機構(JST)中国語版サイトに股村真也さん(博士後期課程3年)、近藤誠准教授らの黒毛和牛の肥育を支える新技術に関する研究成果が紹介されました。

-

三重大学生物資源学研究科紀要NO.51を掲載しました。

-

関谷信人教授による有機米に関する解説が、「ソラミドごはん」というサイトに掲載されました。

-

淀太我教授の担当する魚類種苗育成学実習について三重大学研究最前線Rナビ「研究室探訪」コーナーに紹介されました。

-

12/10放送のCBCテレビ『newsX』にて関谷信人教授が取材を受け、水稲と土壌に関する共同研究について紹介されました。

-

渡邉裕基助教のFD講演会を開催!

-

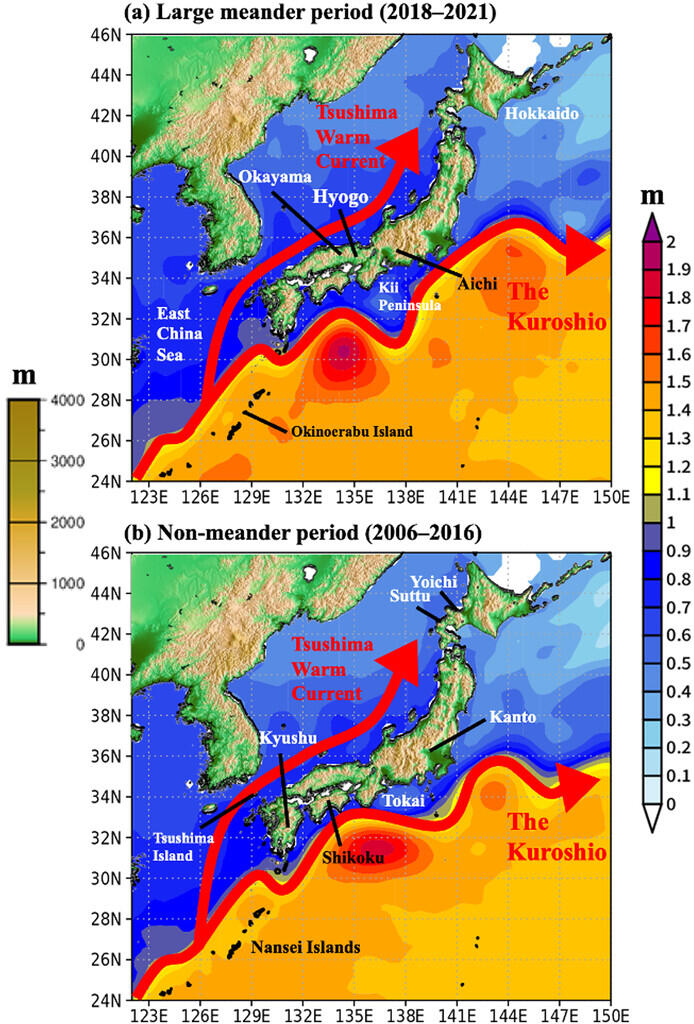

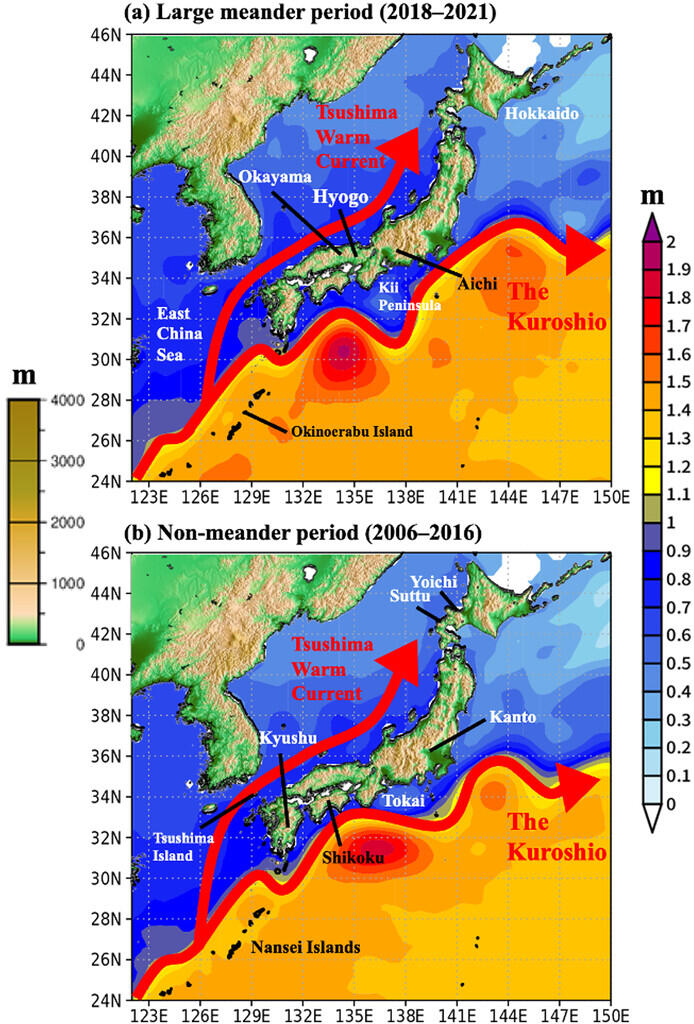

12/1朝日新聞に、立花教授らによる黒潮大蛇行による雷の増加に関する研究成果や解説が掲載されました。

-

生物資源学部2年の谷幹太さんがこま回しの世界大会にて準優勝に輝きました!

-

11/28科学新聞に股村真也さん(博士後期課程3年)、近藤誠准教授らの黒毛和牛の肥育を支える新技術に関する研究成果が紹介されました。

-

立花義裕教授・滝川真央さん(博士前期課程2年)らの研究キーワード「二季」が「T&D 保険グループ新語・流行語大賞」TOP10選出!

-

四日市市民大学 21世紀ゼミナールにて、本研究科の伊藤智広准教授が講義を行いました。

-

藤本麻里子助教のFD講演会を開催!

-

木村清志名誉教授と鈴木啓氏(本研究科 修了生)の論文に対して2025年度日本魚類学会論文賞が授与されました!

-

本研究科の岡辺拓巳准教授の海のデジタル革命に関する取組みが三重大学広報誌「X」に掲載されました。

-

【プレスリリース】石礫層を貫くクロマツの根系と微生物の協働

-

【 公開授業 】プログラミング

-

11/20立花義裕教授・滝川真央さんによる春と秋の短さに関する研究成果と解説が北海道新聞に掲載されました。

-

令和6年度 全国学生調査において生物資源学部が上位ランクインしました!

-

10/30しんぶん赤旗に立花教授らの研究チームによる雷発生数増加の一因に関する研究成果が紹介されました。

-

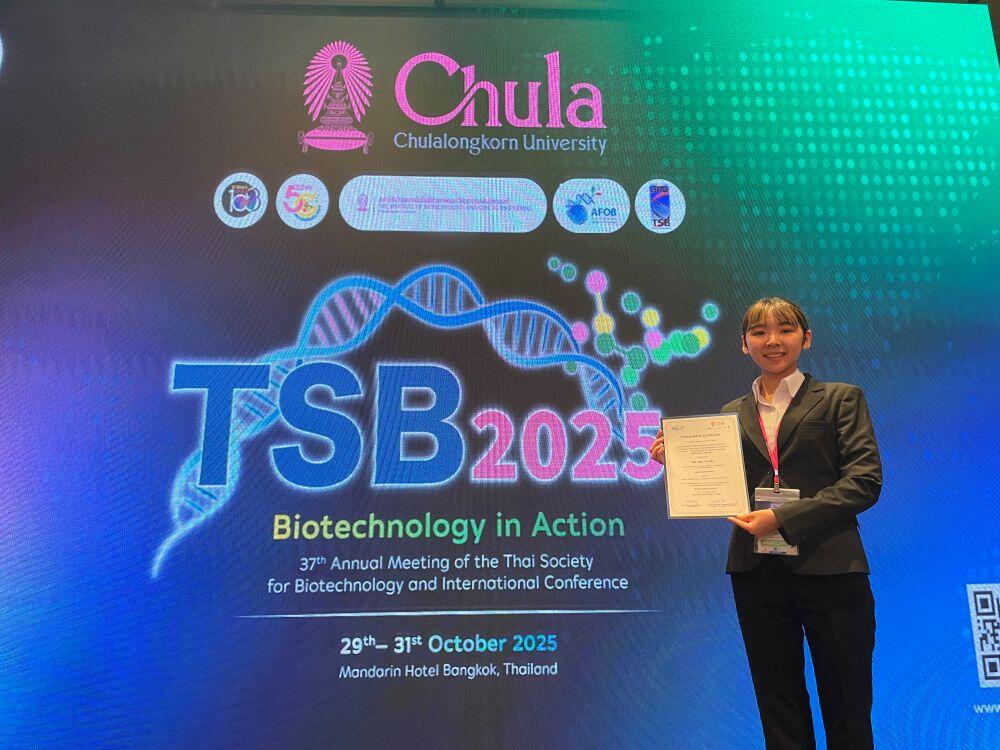

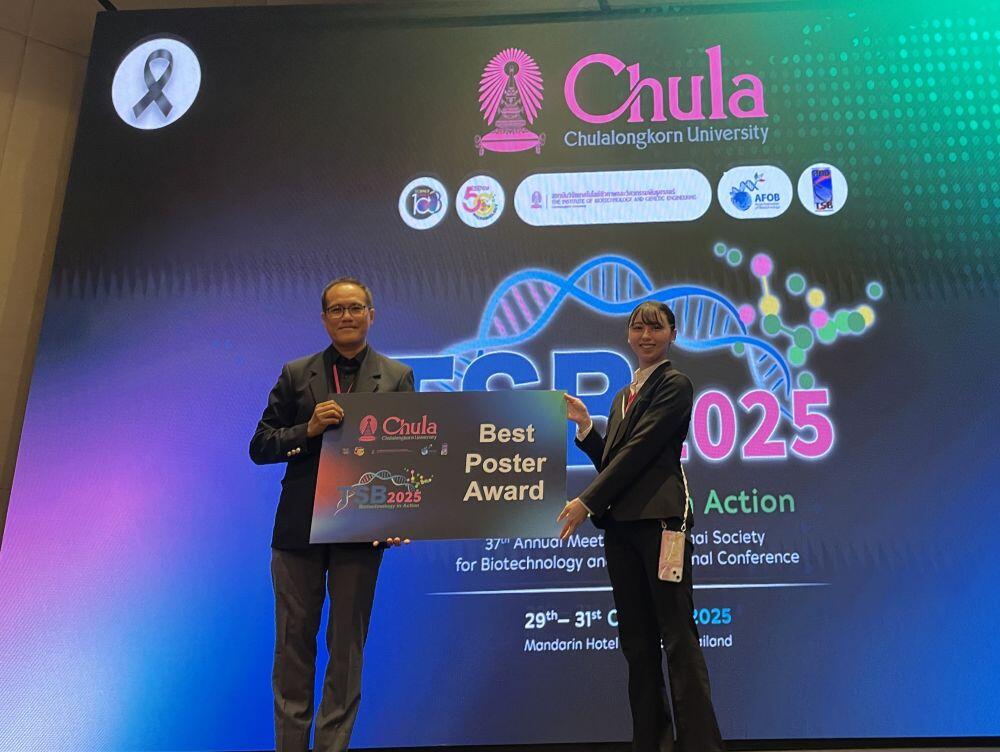

田中咲衣さんがTSB2025にてBest Poster Awardを受賞しました!

-

山本 琴音さんがTSB2025にてBest Poster Awardを受賞しました!

-

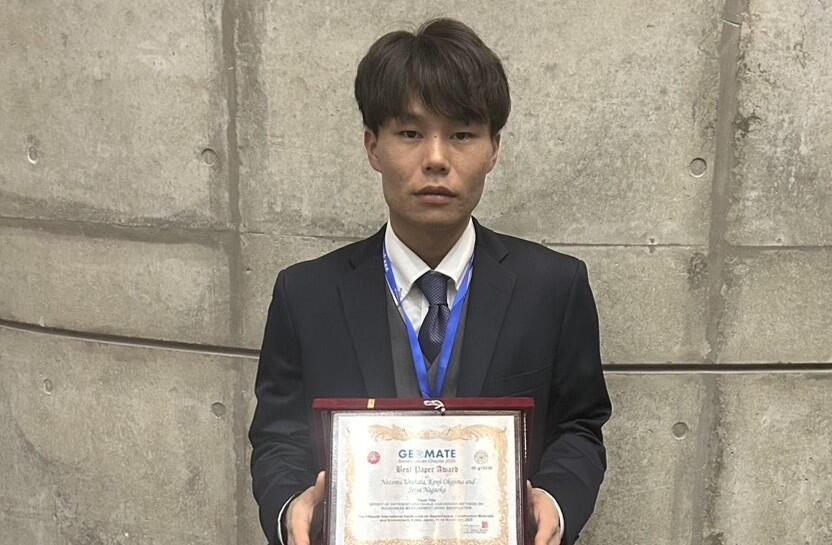

浦畑夢さんがThe International Conference on GEOMATE 2025にてBest Paper Awardを受賞!

-

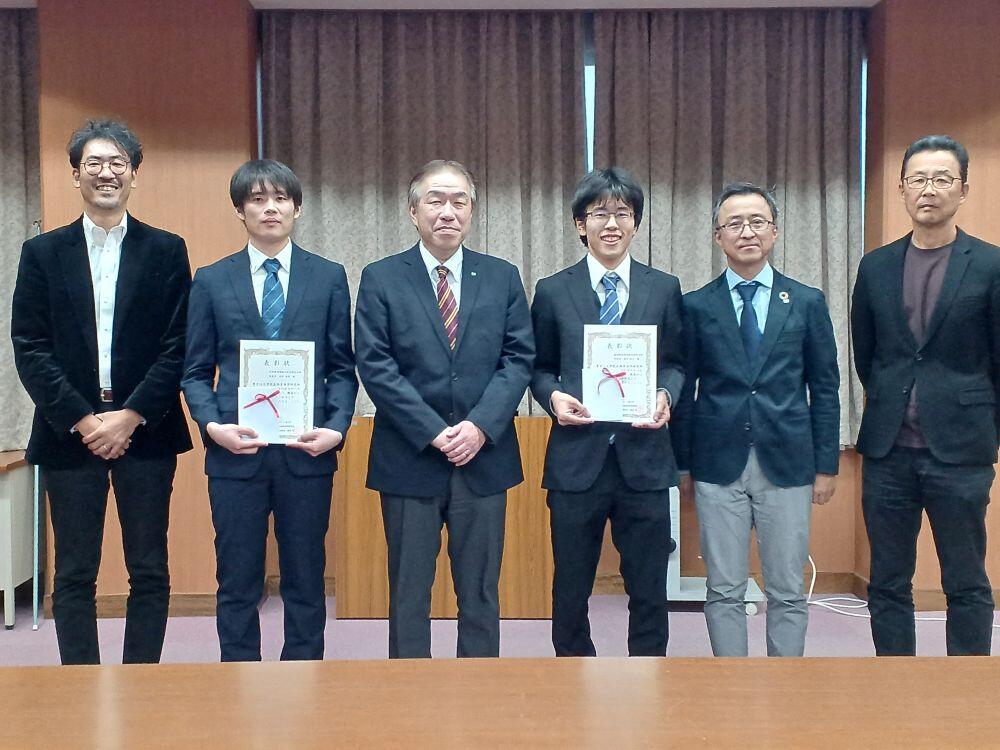

第70回リグニン討論会にて青原優里音さん・杉本夏輝さん(共に博士前期課程1年)が学生優秀ポスター賞を受賞しました。

-

三重大学共催で第70回リグニン討論会が開催されました

-

オープンラボ2025学生ポスターセッション優秀ポスター賞表彰式を開催しました

-

令和7年度 前期 教育貢献表彰!10-25名の部門:福島崇志教授

-

令和7年度 前期 教育貢献表彰!実験実習部門:長菅輝義教授 他14名

-

令和7年度 前期 教育貢献表彰!46名以上の部門:坂井勝准教授